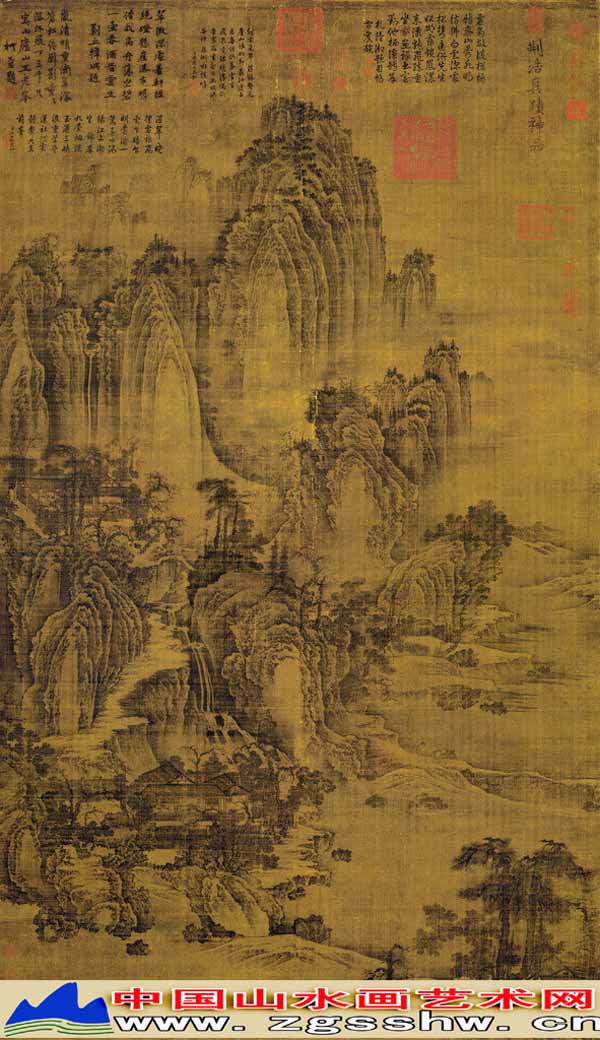

荆浩 匡庐图 轴

五代 荆浩 绢本墨色 185.8cm×106.8cm 现藏于台北故宫博物院

画家小传

荆浩 字浩然,沁水(今河南沁阳)人,博通经史。唐末之后中原历经连年战乱,故荆浩隐于太行山之洪谷,自耕自食,自号洪谷子。他精于山水,在其隐居期间,将自己完全和大自然的旷野山川相融合,终日徜徉于山水树木、溪泉飞瀑之间,仔细观察,认真揣摩,渐悟出个中真味,大量研习摹写,其写松就有“几万本”之说。因长期受到北方大山大水自然景物的浸染,加之其全面精研总结了前人的技法精要,并勇于开拓,另辟蹊径,造就了其笔下的作品质量起点和高度。崇山峻岭,层峦叠嶂,壮阔而伟岸,展千里于咫尺,充分体现了北方丰碑式大山水的性格和特点。

荆浩是一位在中国绘画史,尤其是山水画史上是一位承前启后、举足轻重的画家。他的山水画论著《笔法记》,是目前仍有高度艺术价值的珍贵文献。

《匡庐图》赏析

《匡庐图》所描绘的是庐山一带的景色,画面气势恢宏、结构严谨细致错落有致。“高远”、“平远”二法交替使用,危峰嵯峨,峻峭雄奇,空谷旷野,章法新奇。在章法布局和表现手段上,荆浩曰:“恣意纵横扫,峰峦次第成,笔尖寒树瘦,墨淡野云轻。岩若喷泉窄,山根到水平。禅房时一展,兼称苦空情。”

荆浩山水作品多以水墨为主,在表现技法上融合了唐人的山水画经验技法,并加以拓展。正如他所说:“吴道子山水,有笔而无之感,项容有墨而无笔,吾当采二子之所长,成一家之体”。

在此图中,他以勾、皴、染三法并举,既突出了造型结构,又表现了物体的质感,充分发挥了水墨技法的优势。清人孙承泽《庚子销夏记》对荆浩《匡庐图》有这样的评价:“中挺一峰,秀拔欲动,而高峰之右,群峰瓒,如芙蓉初绽,飞瀑一线,扶摇而落,亭屋、桥梁、树木,曲趣掩映,方悟华原(范宽)、营丘(李成)、河阳(郭熙)、诸家无一不脱胎于此者”。

温馨提示:本文章为中国山水画艺术网原创稿件,任何单位和个人不得以任何方式借以从事盈利性的活动。如需转载,务必注明来源为中国山水画艺术网,并注明文章作者,否则本网将保留追究其法律责任的权力。