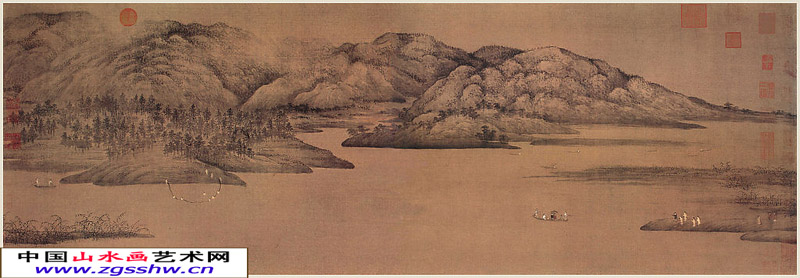

潇湘图 卷 (部分)

五代 董源 绢本设色 50cm×141cm 现藏于北京故宫博物院

画家小传

董源,(公元?~962年)字叔达,江南钟陵人(今江西进贤县),后唐中主任北苑副使,故人称其为董北苑,工画山水。沈括说他“尤工秋岚远景,多写江南真山,不为牵峭之笔”。对于他的画风,宋代书画大家米芾谓之“平淡天真,唐无此品”。元汤垕说:“董源山水有两种:一样水墨矾头,疏林远树,平远幽深,山石作披麻皴;一样着色,皴文甚少,用色浓古,人物多用红青衣,人面亦有粉素者。二种皆佳作也”。董源山水“不为牵峭之笔”的江南风光与荆、关险峻雄奇的北方山水画风相比,显出秀美的抒情意境,与他的追随者巨然形成别具一格的江南山水画派。他的“平淡天真”到元明之后对后世画家产生了重大的影响,被尊为中国山水画的鼻祖之一。

董源《潇湘图》卷作品赏析

《潇湘图》卷是董源描绘江南风光山水画中的一件具有代表性的作品。通卷无款识,《潇湘图》名称的由来,根据记载,应源自明代董其昌据《宣和画谱》记载中“洞庭张乐地,潇湘帝子游”的描述而定名。

作品中采用较为细腻的笔触绘制出江南平缓、连绵且厚实的山势脉络,渺渺间隐于密林深处的村庄,宽阔而静谧的大河,错落有致的沙洲,来往繁忙的渡船,正在收网的渔夫,还有河畔待渡的过客,飘渺的远山在雾岚中渐渐淡去。

作品布局取势平缓,构图丰满而主宾明晰。通幅不见陡峭突兀的伟峰险崖,也缺少山水画中最常见的溪流飞瀑,只有大江迭现,稠木深林,平淡而真实,但足现江南山水之神韵。通过对董源的这幅作品研读,使我们首次领略了匠心独具的“披麻皴”和“雨点皴”魅力所在。这两种皴法的结合交替使用,恰到好处地表现了江南山峦土多和植被丰厚的山脉特点。画中灵活多变的勾皴点染技法的综合使用,也体现了中国山水画技法正在从原有的相对单调走向了丰富和成熟。

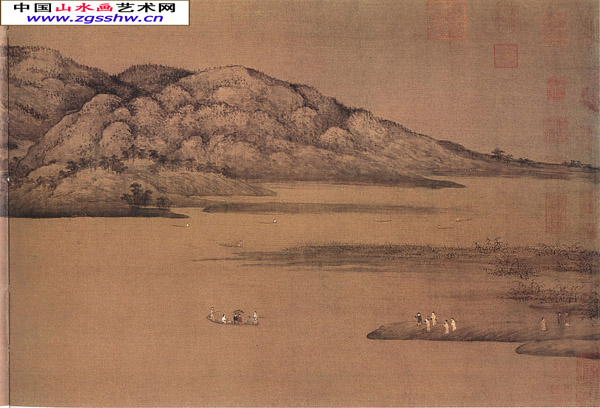

现实中的江南风光和董源的作品何其的相似(图片来自网络)

温馨提示:本文章为中国山水画艺术网原创稿件,任何单位和个人不得以任何方式借以从事盈利性的活动。如需转载,务必注明来源为中国山水画艺术网,并注明文章作者,否则本网将保留追究其法律责任的权力。