在传统意义上,北宗画派主要以南宋院体、明初院体及浙派这几种流派为代表,在艺术特色上,多以大、小斧劈皴笔法为主,勾斫出谨严、刚直的画风。

以董其昌对北宗绘画创始与发展的定义,自李思训父子的着色山水始,流传而为宋之赵幹、赵伯驹、赵伯骕,再至李、刘、马、夏之辈。其实,这种划分过于笼统与模糊。画史研究者对北宗画的区分标准,严格意义上,是以北宗画的绘画技法为准绳的,北宋的范宽,就其绘画风格来说,并不能将其归入北宗画派,但是他绘画中(如《溪山行旅》)的雨点、豆瓣皴,实则给李唐绘画(如《万壑松风图》)中的皴法带来了巨大的启示作用。

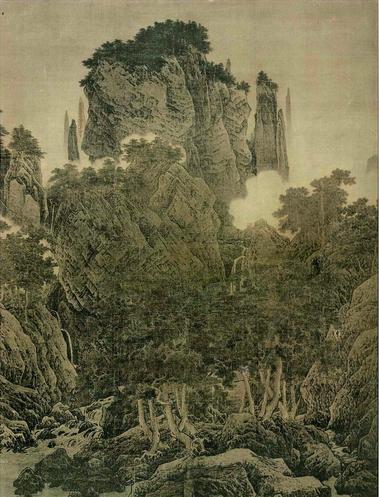

国画中,皴法可多达数十种之多,但是北宗画对皴法的应用都遵循着极其共通的特点,即毛笔多以侧锋阔笔挥扫,笔肚在纸或绢上的皴擦态势是毫不犹豫的,这即给观者一个共同的视觉效果:北宗画笔法酣畅淋漓、黑白效果泾渭分明,画中山体崎岖陡峭,多孤峰悬壁之势;树木多犄角转折之势,境界幽奇,引人入胜。

至朱明王朝一统中原以后,皇室对元代渲淡、孤寂的南宗画风极其排斥,北宗画风遂重新在皇家画院中风靡,是为明初“院体”。而与此同时,在杭州、湖北等地亦兴起了与“院体”画风极其相似的“浙派”画风。“院体”与“浙派”,以社会阶层的迥异来看,即是“在朝”与“在野”的区分,而在绘画技法上,则皆以大小斧劈皴为基本技法,发展成为带水斧劈皴。就整个绘画的风格而言,此二者极其相似,但是“院体”受皇室审美的影响,趋向于工整、妍秀一路,而“浙派”因远离皇室中心,受到的限制较少,则渐渐走向了狂怪、粗野的一路。

笔者认为,将“院体”与“浙派”的成就与局限拿来进行考察,对我们研究北宗画的成就与局限性是有极大帮助作用的。北宗画原本刚直、谨严,相较于南宗画少了一份文人士夫的审美韵味。这种绘画风格,一旦为皇室所控制(如“院体”),则更趋谨严与工秀。而一旦在市野中流行(如“浙派”),则流于粗俗与狂怪。总而言之,北宗画的发展,必须要在自身的绘画技法上作一番改革,才可能突破自身局限性。

拓展阅读:

李唐 《万壑松风图》

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。