本院所藏明四大家沈周(1427-1509)、文徵明(1470-1559)、唐寅(1470-1524)、仇英(約1494-1552)作品質量均美,特別於今年度推出四大家系列特展,繼第一季沈周展之後,第二季展出文徵明書畫。文徵明,長洲(今江蘇蘇州)人。原名壁,後以字號為名。改字徵仲,號衡山居士、停雲生。為人行事嚴謹,本有意仕途,九次進京赴考,皆未考取功名,嘉靖二年(1523)經推薦為翰林院待詔,後因官場生涯與其理念不合,嘉靖五年(1526)辭官歸里,致力詩文書畫,遣性自娛,成就不凡。文徵明是四大家中最長壽的一位,子嗣能繼其業,加以生徒眾多,對明代中晚期的書畫影響至鉅,和沈周並列吳派領袖。

文徵明的書法廣臨前代名跡,習字甚勤,自言每天晨起必練字,終身不怠。善長各種書體,小楷和行書最具個人特色。小楷精整勁利,九十歲仍能作蠅頭楷。行書姿媚而遒勁,傳世作品以行草書居多。

繪畫初拜沈周為師,後在豐富的家藏和廣泛的交遊影響下,臨習各名家作品,建立自己獨特的風貌。兼擅水墨、設色,水墨濃淡墨色層次變化生動;設色多青綠,雖為重彩,卻能展現清新雅淡的韻味。筆法有細、粗兩種面貌,細者秀潤清勁,粗者蒼勁老練,又因其能書善畫,故繪畫中常見書法意趣。繪畫題材以山水為主,然亦偶作人物、花鳥,或簡淡,或沈穩,都具文人雅逸丰神。

此次展覽分書法和繪畫兩部分。書法以「書法發展」和「書法入畫」二單元,說明其書風變化與其書法對繪畫的影響。繪畫以「繪畫發展」、「仿古風貌」、「一稿多本」和「花鳥人物」四單元,呈現其山水畫不同階段多樣的風格特色,並展出量少質精的花鳥、人物畫作品。

文徵明從十九歲自學習畫,在長達七十年的書畫創作生涯中,孜孜不輟,繪畫風格多樣。以風格發展而論,大略可分早、中、晚期三期。五十歲以前為師學與獨立的早期風格,遍臨古人,特喜其師沈周(1427-1509)細謹秀潤的細筆風貌,雖有蒼勁粗筆畫風,但仍以細密風格為主,追求氣韻。中期為五、六十歲,是文氏繪畫的成熟期,筆墨愈發精鍊,融合書法線條,自成秀潤清勁情調。七十歲以後為晚期,常在長窄幅上作畫,構景繁密重疊,風格一變。山勢在狹長畫面中,向上堆疊的律動,富於抽象意趣,此種風格主導了吳派後期的發展。

文徵明水墨與設色兼長,他的水墨畫在層次豐富的濃墨、淡墨巧妙配置下,產生幽深的效果。設色作品,則在青綠敷色上,融合淺絳法,以水墨為骨,石青、石綠、赭石相襯,清麗典雅,表現樹石蒼翠欲滴的生意。

文徵明二十歲拜沈周(1427-1509)為師,繪畫思想深受沈周影響,加上家藏閱歷豐富,有機會接觸古代大家名蹟,因此,能廣泛臨習董源(活動於10世紀)、巨然(活動於10世紀後期),米芾(1051-1107)、黃公望(1269-1354)、吳鎮(1280-1254)、倪瓚(1301-1374)、王蒙(1308-1385)等宋元名家畫作。不過他的仿古作品,雖以古人為師,卻仍具個人特色,如在墨法上,深受倪瓚(1301-1374)影響,多用渴筆淡墨,但又吸取吳鎮墨法,在重點部分施以濃墨,突顯物象,創出簡淡、酣暢兼容並蓄的效果。設色則融合趙孟頫(1254-1322)青綠及黃公望的淺絳法,在穠麗的色彩中,別有一番淡雅風致。仿古之作特重意趣,如仿米芾作品,在表現「戲墨」的趣味外,又增加了秀潤的新風貌。

文徵明是吳派領袖宗師,書畫成就愈晚愈精,四方求畫者,門庭若市。明王穉登(1535—1612)《吳郡丹青志》記載:「寸圖才出,千臨百摹。家藏市售,真贋縱橫。一時硯食之士,沾脂浥香,往往自潤。」此時藝術市場興起,弟子如朱朗(活動於16世紀前半)、陸師道(1517-1573)、居節(活動於1531-1585前後)等人,皆曾代筆或作偽,這些作品常真假難辨。再者,文徵明常與友人遊歷江南名山勝景,酬唱交際,信手捻來,用相近的構圖以紀勝或贈送留念,故亦出現一稿多本的情況。

明 文徵明 雨餘春樹 軸

蜿蜒的溪岸,坡陀層疊,平臺參差,古松錯落生長,文人雅士遊歷其間,或閒行,或交談,或觀泉,均一派悠然自在。溪岸延伸至平頂陡峭的遠山,兩者以漸隱的松林和煙嵐相接。簡淡的用筆,清朗的色彩,呈現出雨後水氣氤氳,草木清新的感覺。本幅作於正德丁卯年(1507),文徵明為解友人鄉愁而寫家鄉景致,時年三十八歲,此作皴少染多,接近元趙孟頫(1254-1322)青綠山水復古意趣。雖山石、林木的用筆稚弱,但清雅風貌已現,是其少見的早年佳作。

明 文徵明 松壑飛泉 軸

湍泉流經坡岸,岸上松樹成林,文士散遊其間,或交談,或靜坐聽泉,後方山高谷深,,飛泉分流奔騰而下,一人坐高崖上觀泉。本幅在點畫間展現細緻風貌,多乾筆,與正德十一年(1516)〈綠陰草堂〉筆意相近,但不如其流暢。文徵明作畫有時歷經數年始完成,本幅即為一例。自題在京師時,每每回憶著古松流水景致,嘉靖丁亥(1527)回鄉後,和好友王寵(1494-1533)談及此,遂寫此圖,但屢作屢輟,直至辛卯年(1531)五易寒暑方完成。

明 文徵明 江南春圖 軸

倪瓚(1301-1374)作〈江南春詞〉,吳中人士和之者極多,一時之間,蔚為風尚。此圖成於嘉靖二十六年(1547),文氏時年七十八歲。採一河兩岸法,畫平湖遠山,綠樹高聳,高士乘舟橫過,遠處臨水人家掩映樹間。筆意秀婉而精工,畫山但畫輪廓,稍以乾墨皴擦,但覺山痕樹影,無處不是早春景象。筆墨固佳矣,而章法似又勝之。章法固佳矣,而意象似又勝之。工整中極見飄逸,經營處極見天機,是文徵明工筆畫中最精之品。

明 文徵明 古木寒泉 軸

一松一柏,相傍而生。柏樹老榦紛披,枒杈四出;松樹參雲直上,兩榦並伸,迎面而來,幾密不透風。背景崖壁萬丈,結構緊密,忽於絕高處畫出飛泉一道,在通幅緊迫之中,遽然空靈,確為神來之筆。

本軸設色清雅,以淡青綠為主,淺絳為輔。樹石、崖壁、飛泉等景物幾乎滿布畫幅,山石注重塊面,少皴筆,用筆豪邁奔放,是文氏晚期的新風貌。此幀成於嘉靖二十八年(1549),時年八十歲,精力充沛,反勝盛年,乃其粗筆大幅中極精之作。

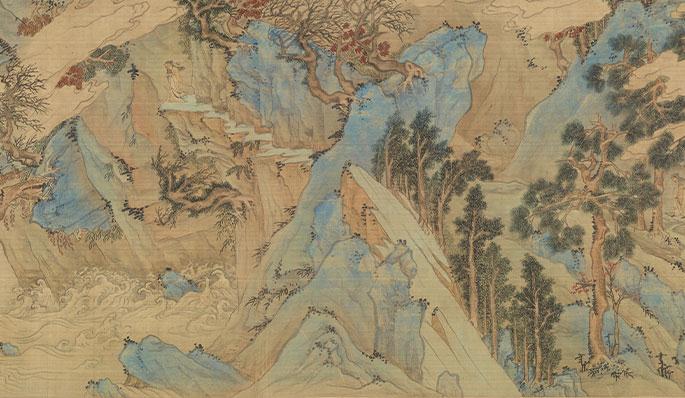

明 文徵明 倣王蒙山水 軸

本幅畫疊巒飛瀑,山溪蜿蜒。款書:「嘉靖乙未(1535)端陽日,徵明倣王叔明筆意作。」為文徵明六十六歲之作。構景重疊而繁複,遠山如石筍,略似沈周(1427-1509)〈廬山高〉,而〈廬山高〉為寬紙短幅,其中時以雲水隔斷。此幀紙狹而長,峰巒晴爽,故更覺繁密重疊也。徵明晚年構景好此類,晚期吳派亦多受此影響。結頂一山,石紋皴擦甚為奇特,董其昌(1555-1636)山水常在群山中一兩處作奇石,蓋亦自此出。此幀董其昌旁題云:「文待詔倣黃鶴山樵,幾欲亂眞。」是出自由衷之讚語,景密而筆鬆,意精而筆蹤豪放,清奇渾厚,兼而有之。是文氏傾力之作。

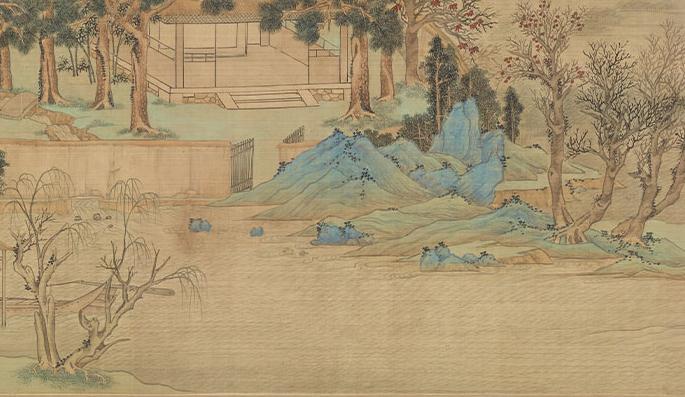

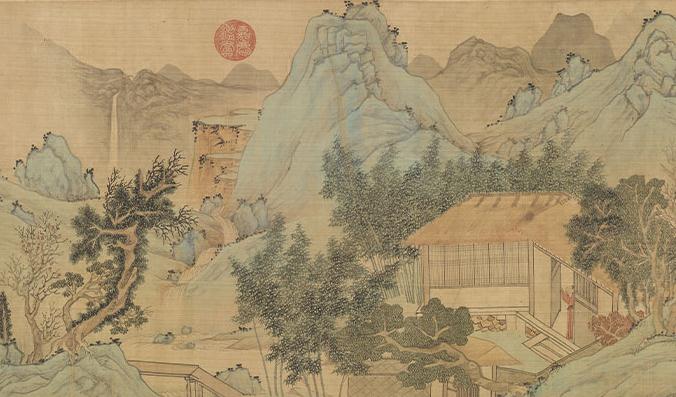

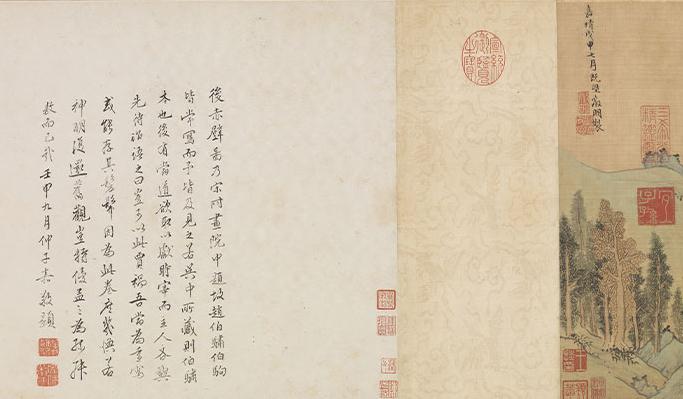

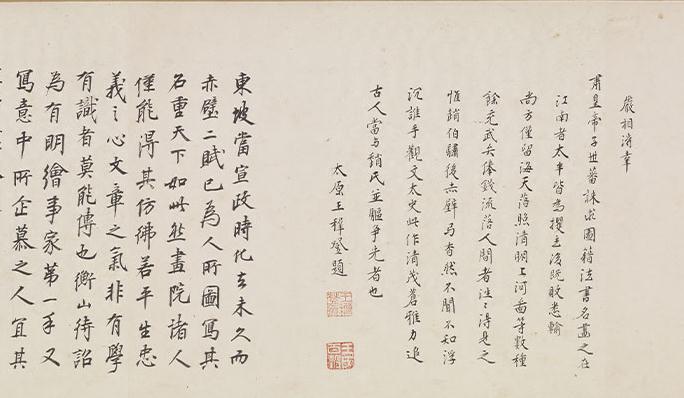

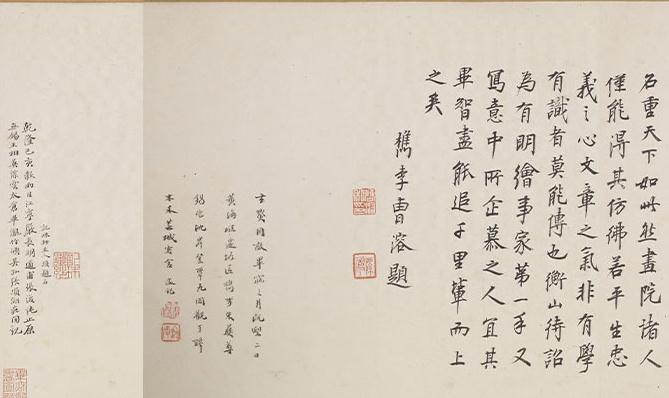

明 文徵明 倣趙伯驌後赤壁圖 卷(局部)

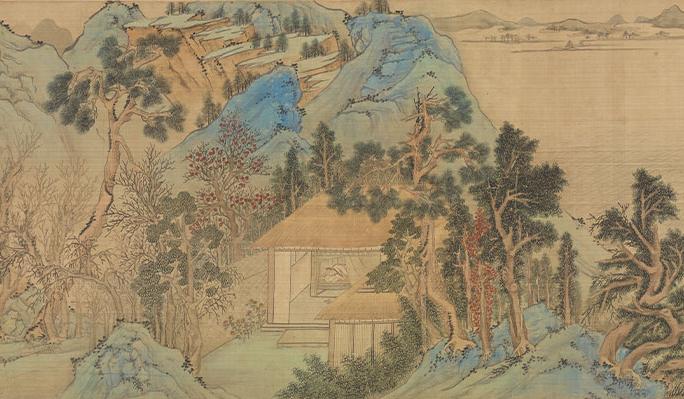

本卷以蘇軾(1037-1101)〈後赤壁賦〉為文本,描繪蘇軾與二友人復遊赤壁、登絕壁等情節,充滿著浪漫的情調。用色明麗通透,人物線條簡樸,山石堆疊繁密,設色接近趙孟頫(1254-1322)文人青綠傳統。卷後文嘉(1501-1583)題識敘述此畫由來,提到為使吳中士人不會因不願把家藏趙伯驌(約1123-1182)〈後赤壁圖〉獻給當權者嚴嵩(1480-1567)之子世蕃(?-1565)而獲罪,故為友人重新臨寫一卷。此卷筆墨精謹,展現文氏深厚的仿古功力。

明 文徵明 倣趙伯驌後赤壁圖 卷(局部)

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信订阅号zgsshysw。