本文作者小传:

卢禹舜:现任中国国家画院常务副院长、院务委员、中国艺术研究院博士生导师、哈尔滨师范大学副校长、全国政协委员、中国美术家协会理事、中国画艺委会副主任、中国画学会副会长,第二届“全国中青年德艺双馨文艺工作者”、中宣部四个一批人才,有突出贡献优秀专家,享受国务院政府特殊津贴。

卢禹舜:当代山水画的天地大美与笔墨精神的美学思考(三)

中国人的“超以象外”的哲学,可以使人们通过艺术,在日常生活中,就能经虚涉旷,在不离开我们的实际的社会,实际的人生之中,就能够进入到一种隶属“天地”的境界,可以在“不离日用常行”状态,直接进入“先天未画”境界,不用依赖天国,也不用依赖上帝,直接打通信仰系统,故其根本的价值与意义就在于,这种精神的审美,能成为一种生命存在的体验,使当代人在财物质富逐渐增加,物质生活极大丰富的前提下,在“天地精神”与“圣贤意志”的观照之下,感受生命的特殊的价值与意义。

所以,在传统的中国艺术创作中,还有远比色彩、线条、形式和技法更为重要的东西,那就是作品的精神——作品内容的精神指向和艺术家的人格精神归属。即使是那些以观念为主和以形式技艺取胜的作品,也不能忽视内在的精神的传达。舍此,艺术便徒有其表。反之,任何作品的精神,都是一种抽象的存在,所以,它唯有借助直观的艺术语言去显现,才具有特定的实践意义。因此,语言的选择和运用,作为具象表现的手段,就来不得半点玄虚造作。没有精妙的艺术语言,哪里还会有艺术创造可言?这其实就是绘画的“自己显现”,是绘画“肇始于自然”的本来意义:自己本来如此。

卢禹舜先生最新写生作品-《田园梦幻系列1》

卢禹舜先生最新写生作品-《田园梦幻系列2》

故尔,中国人的艺术,历来讲“画品即人品”。譬如,具有宁静、深远、典雅的人,才能够画出如是作品——而也只有在宁静、深远、典雅和飘逸的画面里,我们才能够不由自主地感到自己的心灵、自己的思想、自己的观念与画中境界已然交融为一,化身为一。这才是我们在现实时空捕获到的超越式的、与传统文化有关的中国现代水墨文化重建的具体变现。当然,这也是传统只能鲜活地生活于现代语境的明证。

晋人郭象批评庄子的哲学,是极高明而不道中庸,他所主张的自同于大全者,是神游于象外,而这种神游于象外,并不是说要离开现实的社会生活,离开世俗的世界,静默于无人的高山之林,所以,他所追求的是“圣人常游外以宏内”。意思是说,圣人的境界虽然是最高的,但其行为则可以是最平凡的日用,这就是郭象所说的“夫游外者依内,离人者合俗,故有天下者,无以天下为也,是以遗物而后能入群,坐忘而后能应物,愈遗之愈得之。”这是魏晋玄学对庄子哲学的一个发展。所以,这也就是说,要能够做到极高明而道中庸,真正达到在宇宙这个最高的存在中“流行”于大全(志于道,游于艺),所以,中国的山水画家,都有着一种从天空观看山川风物的襟怀和眼光。这是传统中国画最可宝贵的精华,宗炳讲的“圣人澄怀味象”其实也是这个意思。这就表明形式语言的表现方式,是不能离开精神旨归的,换言之,只有在形式语言的语用中,笔墨才能见精神。于是,基于如是的思考,就我的“八荒”系列与“唐诗”系列而言,它们之间,仍然存在着一种互文关系。

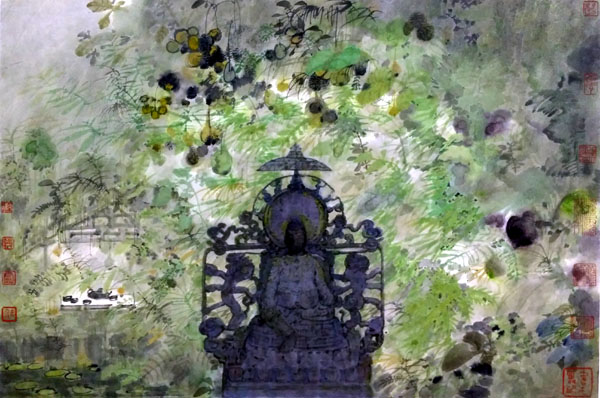

卢禹舜先生最新写生作品-《田园梦幻系列3》

卢禹舜先生最新写生作品-《田园梦幻系列4》

传统的中国画讲究通过物态形象、笔墨境界表达主体对形而上的宇宙之道、人生之道的认知和体验。所以,画家进行创作的前提是“心”中要有一个“境界”,于是,我们前述的“静观”、“忘究”所追求的,其实就是人格的光辉的图像显现。这“光辉”,或深沉、或古朴、或清新、或飘逸,汇合在一起,筑成了一座视觉的丰碑,所以,我所谓的山水精神,实质上是以貌似出世的超逸思想,做着“为天地立心、为生民立命、为往世继绝学、为万世开太平”的入世事业。是在文化的异化的威胁中,重建着充满自信的隶属中国文化思想的精神家园。所以,作为一个画家,我们应该永远生活在追求的过程中,中国的艺术家要有这样的品质,也只有这样做,才能够把我们的美好祝愿还给自然——这是造化和我的关系、自然和人的关系的还原。所以,还给自然,也就包括还给了人民、还给了观众,当然,理所当然地也就是天地精神的一种显现。

卢禹舜先生最新写生作品-《田园梦幻系列5》

西方绘画中的自然美,自然而然会有其贴切的形式、语言;而中国画家心驰神往的天地大美,也就自然而然地有了“笔随墨顺”的美学追求。我们使用中国画的特有的工具材料,它们有如它所是的质理,所以一旦当画家对自然有了一定程度的理解和体认,就会希望能够以“心驰神往”的方式去实践。这就是说,也恰恰是由于特定的工具材料,画家的实践过程中,笔墨会自然而然的就会顺畅,达到理想的境界。有了这样前提,作品不可能不感人,所以,我认为这样的实践过程,就会产生美好的作品。有了这样的理解、达到了这样的境界,我们会用美好的思想、情感和观念去欣赏、感受艺术作品,就会去挖掘出生活中更多更有价值的东西。对画家来说,这就是令人“心驰神往”的境界,就是“笔随墨顺”的境界,是抒发“天地大美”的境界。在这样境界下创作的作品所体现的,就是自然界中最美的东西,我们在欣赏它们时,不会有杂念,会觉得画家把心里最美的世界呈现在了你面前,那是画家对自然的最高尚的理解——中国绘画最终要用中国文化来诠释,中国画中的“天地意识”是最高贵的东西,超以象外,便是在“太虚”的境界洗涤尘渣,所以,我们看白石老人的作品,实际上他已经达到了这样的境界。欣赏中国画就是在品评作者,有时候也需要了解作者的人生。在这个意义上,中国画的文化内蕴,必定会受到全世界热爱和平的人们的敬重。

众所周知,孔子所说的“温柔敦厚”的美学意蕴,道家美学中的“平淡天真”的审美品评标准,二者的结合,一直作为中国美学的最高鹄的。石涛有句名言叫“不似之似”,齐白石讲“妙在似与不似之间”,都表现出中国画的审美本质是写意的。如是的写意,既是在一笔一画之中抒发着个体的思想、情感观念,是通过个体生命对自然大化的理解与认知,寄托对万事万物的理解与体悟。同时,这也表现出中国人对个性自由的高度尊重的前提下,不走极端的特点。于是,基于此,我们就不难明白为什么中国画中的“天地大美”实际上就是宋人陆九渊所说的那个依据“本诸心,证诸庶民,考诸三王而不谬,建诸天地而不悖,质诸鬼神而无疑,百世以俟圣人而不惑”而建构的“天下之正理、实理、常理、公理”的具体变现了。于是,这也就正好说明,中国画美学图像中蕴含的天地大美,在本质上,为什么既是对遍存于自然界的客观万物存在之理的高度概括,也是能够实存于每一个人心灵之中的德性之理的变现了。

卢禹舜先生最新写生作品-《田园梦幻系列6》

自宋元以来,人们把陆九渊称为“心学”始祖。明王守仁说:“圣人之学,心学也……陆氏之学,孟氏之学也。”所以,所谓“心学”,一方面是以“心”为中心范畴或最高范畴的哲学思想体系,另一方面,“心学”也是包括儒家在内的内圣之学。于此,我们就不难理解为什么两宋之时水墨写意开始滥觞,并于嗣后成为中国画的主流发展方向。在传统的水墨写意图像语言和表现手法中,我们前述的心驰神往而笔随墨顺的境界,其实就是通过尚属的本心发动,令心与理合一,而使作为人的理性精神载体的笔墨语言,在其精神的感性的显之真切处,能够令人的审美活动回归到生命主体中来的具体体现。这是一种自然唯有但能在人的德行生命之中存在的内外相应的内证工夫。于是,上述石涛所说的“不似之似”、齐白石所讲的“妙在似与不似之间”,也就成为生命的真几与善的元体自觉合一的桥梁。

在宋元以后的中国画画论中,我们常常能够见到以理气诠释笔墨的存有,在中国古代画家的观念中,人的品性、格调为道德实践的先天依据,所以中国古代画论中也就常能见有“心法”的记载,这是因为所谓的“心法”,实乃是超越画家个体的气质之性而可以返归天地之性的桥梁。于是,在中国古代画论中,以心造物,不能离开道法自然,于是,“外师造化,中得心源”这一画法原则,也就被历来的画家们所普遍认同。这是中国画美学精神值得我们高度尊重的基本原因。因为,在如是的“心即理”的思想光芒的光照下,画家们终于能将中国古代士人心中最可宝贵的“仁”摄归于心,并最终使得中国画的审美活动(包括画家的创作过程与欣赏者的审美欣赏过程),具备了亦审美体验、亦心性修为的双重内涵。

综上所述,在传统的中国画的笔墨精神的显现中,有一种能够促使人的心灵在审美的愉悦中通过心灵的共鸣而达到的文化认同的功能,在我看来,这是当代画人须臾不可忽视的文化精神。礼记乐记载:“人生而静,天之性也。”所以,在我的“八荒系列”与“唐诗系列”中,所遵循的仍然是陆九渊所主张的以尊重自然的朴实方式,启发包括自我在内的人的本心,使包括自我在内的人的本心能自觉到此心实有于诸己之“仁”而倍觉珍惜——此即通过审美活动,使人能够涵成就巍然可观的隶属中国文化的理想人格。

卢禹舜先生最新写生作品-《田园梦幻系列7》

总之,在当代语境,如何以海纳百川、有容乃大的方式,将两宋时期的造型法则及明清时期的心性学说观照下的笔墨精神与学院教育培养出来的知识技能作适合时代发展需要的整合,仍然是当代山水画画家的风格语言建构的重要的课题之一。于是,由以上阐述可见,我们对于当今方兴未艾的中国画文化的理论研究,仍然还有许多尚待深入挖掘的地方,这需要研究者充分发挥主观能动性,善于寻找新的研究方法,从而做出具有学术创造性的阐释。而我们在此所运用的图像美学方法,仅仅只是其中的一脉,同其它方法一样,目的无非是希望能够如其所是地揭示出中国画文化蕴含的本质特征,因此,这里只是抛砖引玉,阐释出个人的观点和看法,以就教于同道。

注:本文图片均来源于画家画室,未经画家本人同意,任何人不得藉此所发布图片从事任何商业目的。作品图片由本网按描绘物象自行划分,不代表画家本人意见。

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信订阅号zgsshysw。