不久前,新华网一篇题为《谁让“大师”满天飞?文化腐败牵扯官员腐败》的文章引起了读者的广泛关注。文中抨击了当代文化市场上“大师”称呼泛滥以及书画作品被某些官员中饱私囊、用以贿赂的丑恶现象。文中还提到书画笔会现已成为利益交换的场所,无形中助长了官员腐败、文化腐败。

在采访、调查过程中,记者目睹了某企业老总亲自在公司开设场地,邀请各路“大师”参与笔会的全过程。“大师”们谈笑风生,挥毫泼墨,“平步青云”“花开富贵”等题材比比皆是,而且“创作”时间基本可以用“神速”来形容。在收到酬谢的“红包”后,他们大多就匆匆离开了。

渐行渐远的雅集

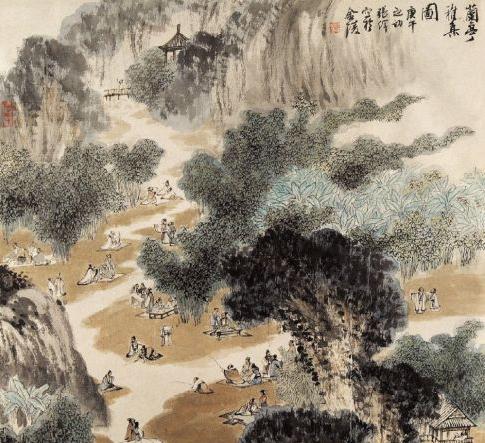

“群贤毕至,少长咸集。”王羲之《兰亭集序》中描绘的场景,文人之间畅叙幽情的气氛令无数人心向往之。“雅集”一词,有人认为源于北宋著名的“西园雅集”。但雅集这种形式,在伯牙、子期生活的先秦时代应该就有了。顾名思义,雅集指的是文人雅士的集会,志趣相投的一些文化人聚在一起作诗、抚琴、赏画、谈艺。可以说,雅集体现了中国传统文人士大夫的一种情怀,反映了他们寄情文化、超越尘世的人生理想与追求。

笔会虽多,产出的作品却多半是书画家的应景之作。从创作内容来讲,现在笔会的举办方多是企业或政府机构,其中又以商人为主,因此,“紫藤苍鹰”“平步青云”“飞黄腾达”“马到成功”等通俗易懂、契合吉祥富贵主题的作品就很受欢迎。相较之下,那些体现艺术家创作才思的作品,可能因为过于阳春白雪反而不符合出资方的要求。画家贺伟国解释说:“笔会时间短,需求量大,要求多写、多画,通常笔会上还有演出助阵,书画家要和领导合影,要接受新闻媒体采访,做这些事情的同时还要抓紧时间创作,在短短的两三个小时创作出尽可能多的作品,应酬之作也就难免了。”

谁使“雅集”变“俗集”

“现在不存在文人这样一个群体,只有专业群体。在这种情况下,所谓雅集,也就只是画家雅集,或书法家雅集,甚至只是笔会而非雅集。现在受市场经济影响,如果没有钞票,谁也没有兴趣来参加这样一种集会。”广东省文联主席刘斯奋在接受媒体采访时,干脆称时下的“雅集”其实是“俗集”。

传统文人的消亡,利益交换的实质,使得“雅集”再也雅不起来。参与、组织笔会成为现在书画界一种心照不宣的时尚乃至潜规则,经常受到笔会邀请俨然是艺术水准的一种证明。

天津人民美术出版社社长李毅峰曾撰文道出了这种现状的危害:“其一,破坏了中国画的市场秩序。中国的绘画市场至今尚未形成规范的重要原因之一,就是因为笔会的存在和愈演愈烈,笔会成为吸引画家、影响市场的操盘手。其二,笔会的形式从某种意义上说,破坏了中国画的创作规律,把本来严肃的创作变成了表演甚至是杂耍。它降低了中国画的品位,丑化了民族艺术的形象,使公众对国画艺术产生了误解。其三,娇生惯养出画家的许多不良习气。也许,笔会的繁荣,从某种意义上可以理解为国画艺术的价值被市场认可的程度,但是繁荣背后的灰暗、陷阱及遗害却足以令人警醒。”

事实上,雅集演变成现在的状态,有其特定的原因,归结起来,社会文化的大环境是症结所在。正如张瑞田所说:“笔会是中国文化的缩影,它准确地诠释了中国世俗生活中文化与商业的关系、需求与供应的关系,以及附庸风雅和谋取财富的关系。这其中既有商业的东西,又有人情的东西,是个交际的平台,但说到底,是供求关系和价格决定了笔会的质量和方向。”

企业投资必然追求收益,收藏书画作品是当下很流行的一种投资,书画作品的升值空间被许多人看好。据一位知情人士透露,某企业10年前收藏的一批名人书画作品,购入时一共花了280万元,现在已经升值到两个亿了。其实早在10年前,就有不少企业有过这种经历。相较当下,当时的“大家”更容易被请到,出场费和润笔费也不是很高。几次笔会下来,企业就积攒了数量可观的名人字画。近几年,投资环境不佳,唯独艺术品市场一枝独秀,于是收藏艺术品越来越成为权贵阶层体现身份的象征。

“笔会的润笔费给多少,取决于中介,润笔费高低直接决定了参加的书画家能不能出精品。给得高,或许写得内容就多一些,多花一些心思;给得少,也就是写几个大字或是画些简单的内容。”书法家曾翔一向快言快语,并不讳言其中的奥秘。

笔会作品参差不齐,精品难觅,一些质量很差的作品便被出资方淘汰而流入市场。“这无形中对美术事业起到了销蚀的作用,更对一些艺术爱好者的理念产生了误导,让大众对于艺术作品的评判标准形成错误的认识。”杨延文说。

短时间难去俗还雅

“只要市场经济持续下去,中国书画就会有市场,这种情况就会一直存在下去。因为这其中存在着一种供求的默契。”张瑞田表示,既然现代的笔会、雅集有其复杂的大环境及成因,就不宜从单一的角度去看待这一现象。“虽然这一现状一时无法得到根本上的改变,但是我们应该有很明确的意识去时时警醒、反思以改变这种现状。”

杨延文认为,泛滥的笔会对严肃的创作有很大的负面作用。艺术家首先应有一份对艺术创作负责的心态,要分清艺术现实和理想之间的差异,把握好出世和入世之间的距离,不能盲目跟风。“艺术家应具备负责任的良心,艺术是冷静之后的千锤百炼,对于艺术的把握要有多方面的修养和高超的技巧。”

作为收藏机构,一些企业负责人对于书画并不了解且缺乏敬畏之心,只是把书画作品作为一种吸金的手段。曾翔建议:“企业家要从内心里喜欢文化,如果要想搞收藏,应该先去学习这方面的知识,开阔眼界,在具备了一定的欣赏水平后再进行有效的收藏,这对于提高个人、企业乃至整个国家文化的发展才是有益的。”

此外,社会上一些已经偏离艺术规律的认知也亟待纠正,比如对于从事艺术创作的官员,职务高不一定就代表创作水平高,要能够客观看待这些人的艺术水准。贺伟国说:“笔会上有不少哗众取宠、自我炒作的,画家有称各种‘王’的,书法有称‘功夫书法’的,为制造视觉冲击力吸引眼球,借创新之名哗众取宠。”

让笔会去俗还雅,让雅集重现于今,是受访书画家的心声。“有必要倡导一种健康、绿色的笔会,以研讨艺术、提高创作水平为主。艺术家要有尊严和良知,这样他的艺术才会珍贵。”陈志平如此建议。

“书画本寂寞之道,过去是雅室焚香,茗茶参禅静心创作,在现在这种节奏快、功利心重、浮躁忙乱的环境下是不可能创作出精品的!”贺伟国说。(中国山水画艺术网编辑)

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。本网发布的讯息您如发现侵犯您的著作权,请及时和我网联系,在提交相关证明文件后,我网会选择删除。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信订阅号zgsshysw。