何红舟(浙江)桥上的风景/油画/235cm×195cm

油画《桥上的风景》以肖像画的形式表现20世纪著名美术教育家林风眠、吴大羽、林文铮的欧洲留学生涯。

作为民国时期的知识分子,三位艺术家怀抱艺术救国的理想,在巴黎学习。他们着装潇洒、风度翩翩,表情从容。但他们回到国内以后,内忧外患,生活动荡,在底层人民的绝望和企盼中,他们深切感受到国贫民穷而带来的苦难。在国家和个人命运的低谷中,他们坚守信念,历尽艰辛,走出了各自的艺术道路,成就了中国现代美术史的灿烂一页。

作品名为《桥上的风景》,既表明林风眠那一代知识分子是20世纪中西文化交流融合的开拓者,为中国文化艺术的现代转型搭建了桥梁,也表明他们构建了20世纪中国美术的特殊风景。如今,他们已经成为这一文化风景的一部分,成为我们民族艺术的标志性人物,进入我们的文化记忆中。

作者以写意性的具象艺术表现语言表现了中国艺术的代表人物,坚实的造型与舒展的用笔暗合了林风眠那一代艺术家对中西文化精髓的理解。同时,作者在深入研究历史资料的基础上,想象性地重建了一种历史的场景,而没有拘泥于照片式的再现,从而在历史画的创作中,将自己的真切体验与历史的集体记忆相融共生,在绘画形式的推敲中生发出艺术家主体精神的创造性魅力。《桥上的风景》将历史、人文关怀和文化反思融入写实性艺术之中,对于提升中国历史题材的美术创作,具有重要的启发性意义。(殷双喜)

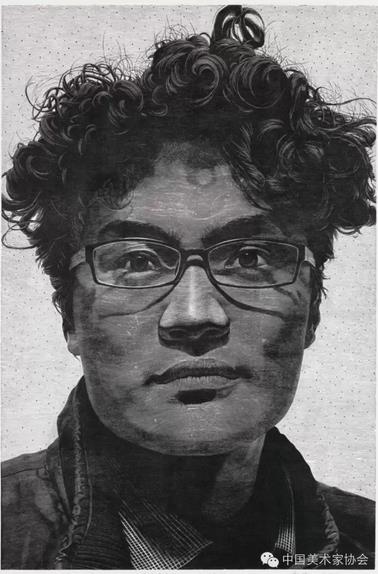

彭 伟(重庆)而立之年/版画/120cm×80cm

中国当代版画在经历世纪之交以综合版种为特征的外延拓展之后,于近些年开始木刻版画的回归。这种回归,一方面是在电子图像泛滥的时代对于纯手工的刀性与木味艺术语言的再度发掘,另一方面则试图将当代图像经验转用到传统木刻图像上,以此探索传统的当下性转换和当代艺术对于传统文脉的接续。彭伟的《而立之年》以超大的青年人物肖像和木刻艺术深入细微的刀痕,塑造了当代青年励志奋斗、阳光自信的形象,并较好地体现了传统木口木刻的当代图像转换。

此作并没有情节场景的叙述,也没有人物动态行为的描写,而仅仅通过人物肖像的刻画,捕捉了80后一代青年从青涩走向成熟那样一种淡定与自信的精神风貌。画家选择的这位他的同龄人,无疑是具有某种典型性的。卷曲的头发、方正的脸庞、厚实的嘴唇、时尚的眼镜、清爽的衬衫与稳重的外套,无不散发出现代、阳光和知性的时代气息,尤其是那一双略带迷茫却坚毅、自信的目光,深刻地揭示了从改革开放出生的这一代青年人在独生子女的优越家庭环境中走向社会而逐渐成长的心理历程。木刻艺术肖像在古今中外虽不乏优秀范例,但单纯用黑白和刻刀来塑造,毕竟有着巨大的难度。一方面木刻的过程是不可逆的,在形象塑造中不能反复修改,另一方面刻刀与木板形成的语言也相对简明,难以反复塑造。《而立之年》的成功,恰恰是在此种限制里获得了极大的表现自由。此作选择了欧洲传统木口木刻技艺,并尝试和当代超大尺幅的视觉图像结合于一体。全画体现了木口木刻用线的流畅圆转、阴阳互换,而尽量避免生硬的棱角和大面积的黑白对比。受光部位的阳线自然地转变为背光部位的阴线,线条的千变万化构成了此作最耐人寻味的艺术因素,而这些刀味十足的、爽利明快的线,无疑是木口木刻的艺术语言特质,并很好地体现了人物面部的解剖、光线、质感、空间和情绪等造型元素与神情刻画的细节。此作无疑代表了当代木刻艺术肖像的新探索与新成就。(尚辉)

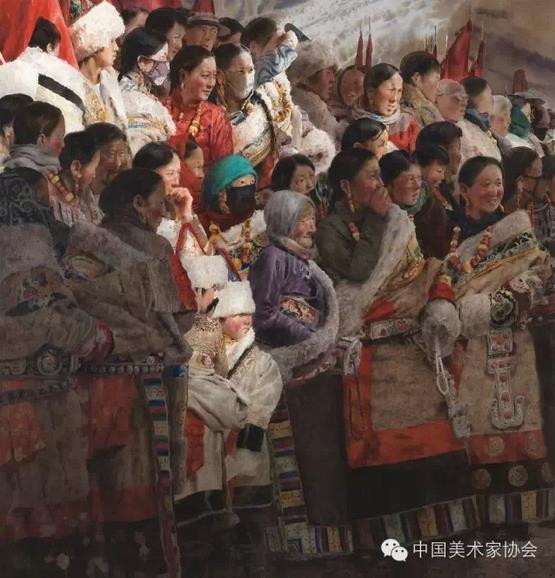

许海刚(湖北)亮宝节上的人们/水彩 /156cm×150cm

媒介、画种、技巧并非是决定艺术作品质量高低的重要因素,艺术作品的魅力更取决于作者能否以恰当而完美的语言传达出真切的生活感受和深度的情感体验。《亮宝节上的人们》正是以精湛的表现技法、动人的视觉图式和传情的深度,不仅将雪域高原鲜活的民俗和人们的精神风貌得以形象而鲜明的呈现,而且让人感受到水彩画──这一以水性与纸质材料为媒介的艺术表现方式与其他媒介或画种相比,在宏大叙事与情感传达、精神表现方面,不仅毫不逊色且有独特的魅力和无限可能性。

该作品的创作者没有以猎奇之心捕捉少数民族异样的生活表象,以满足当下都市人的好奇心;也未以“他者”的视野,在藏区日常生活图景的描绘中释放作为与表现对象相对应的“他者”的自我的文化想象,而是通过甘南藏区“亮宝节”这一传统民间盛会场景的描绘,不仅传达出高原特有节日的喜庆氛围,让观众感受到藏区民风民俗淳朴感与鲜活感,而且作者在明暗、光影对比的画面构成中,用写实又不失灵动,细腻而具有概括性的艺术语言,塑造了一组雪域高原神态各异、形象生动的人物群像。画面构成的整体感和人物姿态与光影明暗变化的节奏感,以及以往水性媒介难以达到的厚重感,固然是该作品产生强烈视觉感染力的缘由,但是,那群像中每一个个体生动神态,尽精入微的刻画和那高原般雄浑的群像所彰显出的纯朴、乐观、高贵的精神气质,才是作品产生动人心魄的力量所在。

创作者用水性与纸质媒介表现宏大场面的能力和在人物刻画方面精湛技法令人叹服,而创作者以炽热而诚恳的心灵去感受生活、观照现实、拥抱高原的态度,更是让人感动。由此,我们相信,艺术的力量在于传情的深度。(黄宗贤)

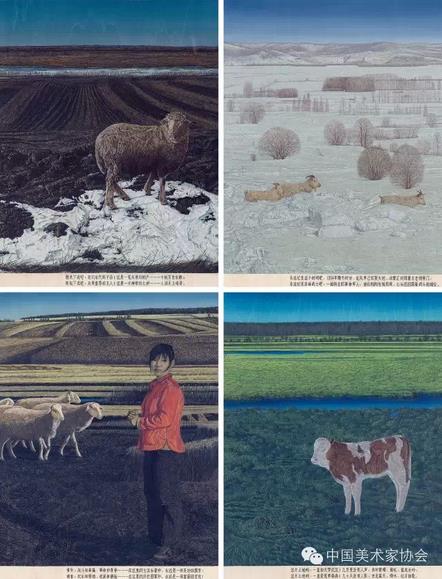

刘德才(黑龙江)刻在北大荒的土地上/插图/47cm×36cm×4

这组插图的灵感源自著名诗人郭小川的名作《刻在北大荒的土地上》,作者对生于斯长于斯的这片神奇土地充满敬畏和深情。他选取北大荒辽阔丰饶的自然景观和开垦后的丰收场景来诠释诗意,在保持诗作激情奔放的基调上,尽现了它“人间天上难寻”的隽永与壮丽。

作品以独具匠心的构思,细腻优雅的笔调,生动感人的细节,谱写了一曲集恬静之美与博大之美相交融的“美妙强音”。画面由人、牛、羊与黑土地的初春、盛夏、秋收、寒冬构成简括典型的意象语言,质朴传神,意境深远。如第二幅描绘北大荒未开垦的夏日土地,生机盎然的自然景象令人神往。前景牛犊深邃的眼神,仿佛在提醒人们关注开发荒原与保护自然的关系,“这是一笔永恒的财产——千秋万古长新”,保持生态平衡的责任透过美景引人沉思。第四幅再现了北方秋天的收获景色,一望无际的玉米地和稻田遍染金黄,“欢乐和劳动、收获和耕耘——在这里的历史图案中,永远是一样富丽的花纹!”丰收的幸福是自然的赏赐与辛勤劳动的结晶。作者成功地将斑斓的诗句视觉化,转换自然贴切。他继承了“北大荒版画”场面宏大、色彩丰富的美学特征,平实精细的制作极具装饰感和绘画性,体现了他反映生活本质的感悟能力、发掘精彩瞬间的捕捉能力和深入刻画的造型功力。

这组插图唯美的形式追求不仅是对自然景观的忠实记录和完备再现,而且是表达了人与这爿土地悉心相连的共生关系,是蕴藏着一个“现代垦荒者”生活轨迹和情感历程的视觉记忆和文化图像。(许向群)

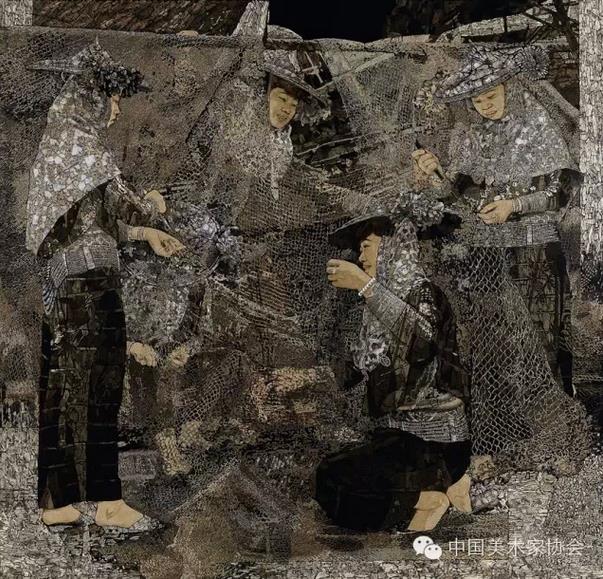

张玉惠(福建)织情叙意/漆画/180cm×190cm

作者张玉惠为闽南人,有条件长期深入惠安女的生活,积累了大量的生活经验与创作素材。在这幅作品中,作者通过对惠安女生活中典型的织网场景的描绘,以委婉的叙事方式呈现了惠安女的人性之美,准确地诠释了惠安女特有的精神品质。梦幻般的画面,将日常劳作场面转化为一首动人的抒情诗。

作品的结构、布局独具匠心:层层交错的渔网与人物的动态相互呼应,形成多层次的空间结构,既丰富又统一,增加了画面的节奏感。尤为值得注意的是,画家充分发挥了漆画平面处理的优势,尽量减弱物象的明暗、光影关系,强化东方意味的线条在人物造型及背景上的运用。多形态线条的纵横使转,若隐若现,不仅塑造出惠安女刚毅的性格,也使画面境界潇然可诵。画面的色调,不从常态,而是做了高调子的处理,色彩力主朴野,从单纯的色调中寻求色彩的微妙变化。比如,仅渔网的漆粉色就有20多种色调的递变。

在漆画工艺上,画家亦有多项突破。比如,以漆粉替代铝粉来表现人物的坚韧性格,以“漆皮镶嵌”来增加画面的沧桑感等。

总之,从题材到人物形象塑造,从画面结构处理到平面化语言的拓新,从色彩的运用到工艺手法的突破,《织情叙意》都是近年来不可多得的漆画佳作。(张晓凌)

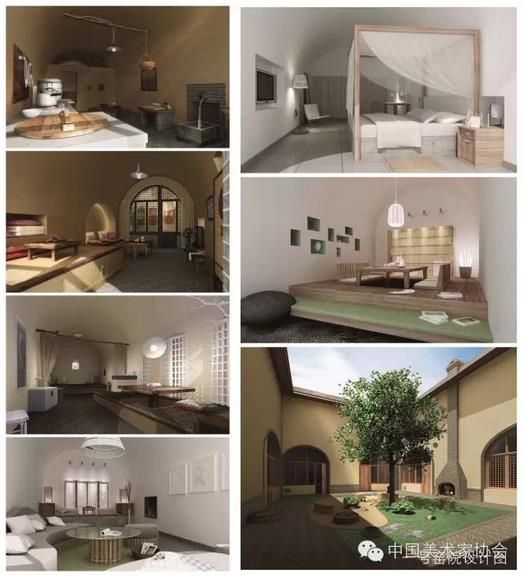

中央美术学院、西安美术学院、太原理工大学、北京服装学院/“为西部农民生土窑洞改造设计”四校联合公益设计项目/环境艺术设计

《为西部农民生土窑洞改造设计》四校联合公益设计项目是近年来设计界有影响的“设计为人民服务”典型案例,它以中央美术学院、太原理工大学、西安美术学院、北京服装学院四个高校教师的设计力量为主体,针对当代城市化进程对西部农村环境生态保护、建筑人居改造,以及由此而来的伦理关系变化等所遭受的严峻问题,选取陕西渭北和山西平遥等地著名的古村落开展深入的调研,本着关怀和关心的设计理念,从尊重历史风貌、传统习俗保护、旧居宜居改造、现代卫生功能引入,以及自然资源再生发展等方面,对生土窑洞改造提出设计解决办法,并在当地民众的支持下付诸实施。

项目是无偿的、公益的,四校参与者坚持时间长,实践意义显著,不但积极回应了西部农村日益增长的对现代方式的需求,同时提出了当代设计新的思想,在设计技术上也有所突破,其对乡村改造设计的系统性做法,极大地拓宽了乡土设计的传统理念,对美丽中国的乡村建设有重要样本价值。(杭间)

(中国山水画艺术网编辑)

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。本网发布的讯息您如发现侵犯您的著作权,请及时和我网联系,在提交相关证明文件后,我网会选择删除。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信公众号zgsshysw。