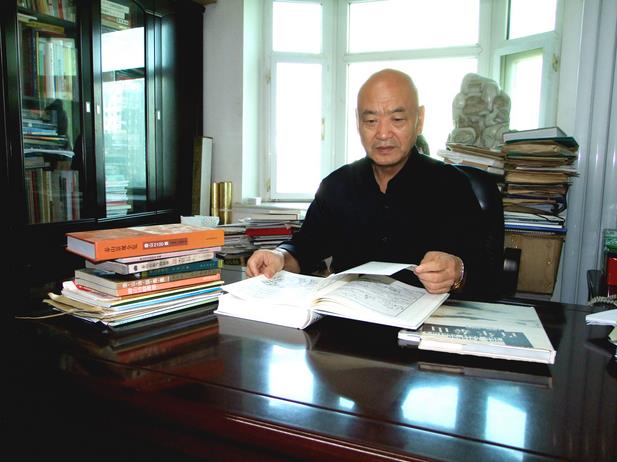

中南海画册编辑委员会主任,西苑出版社原社长、总编辑,中国水墨艺术研究院院长杨宪金

甲午金秋,天高气爽。适逢新中国成立六十五周年之际,记者从泰安专程赴京,拜访中南海画册编辑委员会主任、中办西苑出版社原社长兼总编辑、中国水墨艺术研究院院长杨宪金先生,就其创作《泰山胜迹图》、《泰山胜迹诗联书法长卷》的历程进行了专题采访。

记 者:杨主任,从泰山胜迹图跋语、泰山胜迹诗联书法长卷概述中可以看出,您对泰山文化的研究,都体现在这两部长卷的创作中,而这两部创作都与家乡有关,有什么起因?

杨主任:是的,这部巨作长卷前后跨度几千年。泰山人文发展史,全部都是歌颂雄伟泰山的。1964年我从泰山西麓肥城,走进中南海成为一名警卫战士,至今已经50余年。在此其间不管身份怎么变化,总是牵挂着家乡。2007年,我离开工作岗位后,第一夙愿,就是挖掘传承中南海的建筑园林这一玉树奇葩。在数十年收集从辽至民国历代的各种资料,翻查抄录皇家禁苑历史典制会要、实录文集、诗集等众多文献资料的基础上,组织当代数十位著名书画家,多次磨合,几易其稿,历经四载,合力完成了长120米、高0.68米的文献巨制——《中南海胜迹图》、《中南海胜迹诗联书法长卷》。此图一面世,引起国内外专家、学者、书画艺术家、社会各界的广泛关注,被誉为当今再现皇家建筑园林的艺术经典。

第二夙愿,在中南海工作40余年,受到党和国家领导人及中南海文化的熏陶,想用所学的知识及优长,为回馈家乡做点贡献。2010年我携《中南海胜迹图》画集回泰安与专家学者交流时,大家情不自禁地赞美泰山,也忍不住感叹泰山没有一张像《中南海胜迹图》这样的绘画作品。听后我有所触动!回京后,经反复论证、考虑,想这也是我贡献家乡的好时机。于是在2010年初春发起创作《泰山胜迹图》、《泰山胜迹诗联书法长卷》的倡仪。倡仪已发,得到泰安市委市政府、山东美术家协会、专家学者、艺术家的大力支持,由北京中海联水墨画艺术院、泰安泰山文化艺术研究院联合参与协调,启动《泰山胜迹图》,《泰山胜迹诗联书法长卷》的组织创作工作。创作中不管多么难,也要用经典写实、浅绛青绿的工笔技法,为家乡创作一幅昌美的巨卷。一方面了却了家乡的报恩之愿,另一方面为泰山文化的发展起到一点作用。

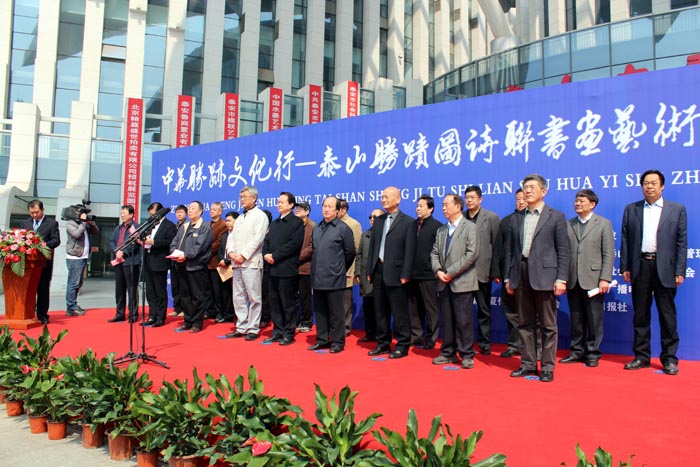

中华胜迹文化行——泰山胜迹图诗联书画艺术展2015年4月10日在泰安盛大启幕

记 者:泰山是一座圣山、神山,在我国名山中具有特殊的地位,她不仅山势雄伟壮丽,还具有深厚的历史文化蕴涵。您组创《泰山胜迹图》的整体思路是什么,主题是如何确定的?

杨主任:在发出绘制《泰山胜迹图》倡仪后,为将雄伟壮丽的泰山胜迹融合于整体画卷中。我在翻、查、阅泰山文史资料的同时,先后多次登泰山寻迹,目睹奇异景观,领略独特风光。多次组织北京、泰安的泰山文化专家、书画艺术家召开座谈会。在查阅寻研之后,经过深思熟虑提出,不要为画泰山而画泰山,应将泰山的文脉展现出来,应以泰山人文景观为主题,自然景观为载体,以大汶口文化为开篇,以通天街、岱庙、登山御道、岱顶仙境、西溪览胜、桃园风光、天烛胜境、灵岩古刹、宗教庙宇、帝王封禅、轶闻民俗为次序,以泰城全貌为结尾的创作思路。

记 者:体现泰山的绘画作品形式是多样的,您为什么选择巨幅长卷这一表现形式,您是如何考虑的?

杨主任:在整个组创中,如何把泰山人文与大众欣赏结合起来,如何让泰山的恢弘气势、民族精神在这幅作品中得到新的表现,做了很多的思考。我认为要反映新时代,就不能满足自己熟悉,诸多画家善于的一套绘画形式。小画又难以充分表达画家的社会责任感和人文情怀,只有长卷才能反映出当今泰山文化发展轨迹,民众合力的大国气象和民族精神。只有用史诗般的艺术语言与磅礴高远的恢宏气势,才能完整表达,进而感染观者。在整幅作品中,我抓住了今日繁荣与历史文化交相辉映这个点,遴选能够传递正能量,弘扬主旋侓的素材,以巨幅长卷的形式来体现我对泰山的爱。

记 者:您组创的《泰山胜迹图》是一项庞大的系统工程,您是怎样开展工作的?

杨主任:首先,穷搜著录、遍览先贤画图、登山寻踪访迹、拟定绘制大纲、专家学者论纲、确定绘制主题、排定绘制顺序、选定绘制形式,在泰安市委、市府指导下,组成创作委员会、聘请艺术顾问、遴选创作人员、选定绘画用纸、主创人员绘稿、专家、艺术家反复审稿,艺术家挥笔创作。绘制中,艺术家汇审,成稿嵌章托裱。经先后八次拟稿,五次论证。经刘越冬、白崇然、钟捷、吴休主笔,蒋大卫等30多位技法趋同的实力派画家,磨砺四载,终成鸿篇巨制《泰山胜迹图》。

中华胜迹文化行——泰山胜迹图诗联书画艺术展开幕式现场

记 者:自古至今画泰山的作品诸多,你组创的这幅巨作和他们有什么不同?

杨主任:1.立意不同。从古至今历代文人墨客写泰山、画泰山的杰作繁多,但他们都是为泰山挥笔咏诗,刻画泰山的某一个局部,为画泰山而画泰山,没有系统绘制以泰山人文景观为主题的作品。《泰山胜迹图》,是我在总结前人的基础上,加上我对家乡泰山深刻的情感和领悟,提出了不是为绘泰山而画泰山,而是以泰山历史文化为立意,以泰山胜迹原貌为根本,以泰山自然景观为载体,用工写绘画艺术将泰山恢宏壮丽、博大精深的文脉展现在长卷之中。

2.定位不同。自古至今,画家只是定位在画泰山自然景观,而《泰山胜迹图》定位在当代并以人文为主题,以自然景观为载体,以笔墨神韵为指引,将世界双遗产的泰山升华为艺术的泰山、人文的泰山。在艺术手法上定位在小写意,在保持传统的基础上,融会古今绘画元素,运用工写技法构筑景观与人文的融合,达到高远的人文精神,体现泰山的特性和民族精神,达到当代艺术结晶与大众文化的结合,取得雅俗共赏的效果。

3.创作方式不同。中国画以及所有的绘画形式,都是由画家用个人绘画语言独立完成。而《泰山胜迹图》,是由我总体策划、设计,由当代技法趋同的实力派画家,按照总体要求,反复磨合,按专业分工,画山的画山,画水的画水,画松的画松,画人的画人,画树的画树,上色的上色,为每个部分的衔接留好位置。大家互相照顾,统一完成后,由主笔通稿、找色,从而保证画面在风格上的统一,最终构成一幅气势恢弘的和谐画卷。

4.创作手法不同。自古至今,画泰山基本采用的是大写意手法。开始我也想采取大写意的方法进行创作,经过近两年的创作实践,效果不是太理想,我又返回来运用经典写实,三点透视,浅绛青绿的工写技法进行创作,终稿面世深受社会各界好评与赞誉。

中华胜迹文化行——泰山胜迹图诗联书画艺术展展览现场

记 者:《泰山胜迹图》是一幅鸿篇巨制,巨制创作难于布局,在具体操作层面上难度很大吧?

杨主任:巨制长卷创作最难的是布局,整个构图要有连贯性,要有一条主线贯穿其中。这条线就是人文景观。在创作中,我始终将它作为中心贯穿全卷。其次,长卷创作中还要注意把重点写好,这幅画的重点是泰山文化,泰城的繁荣,以及社会人文几个点。有了主线和重点再结合我所掌握的泰山景观形象之雄伟、自然山体之宏大、山脉历史之悠久、民族文化之灿烂、赋含精神之崇高的理论和工笔山水的透视方法,布局就基本完成。要求树画的要苍劲有力,千姿百态。寺庙楼阁则要雄伟大气,古雅相辉。古今人物,帝王封禅,在画面中,穿插错落,灵动有趣。另外要求创作者还要跳出写实的圏子,凭借大胆的想象来丰富突出泰山文化内涵。如在画中表现的岱庙、刻石、日出和玉皇顶、碧霞祠,创作的泰山文化地标、华表等。这样的布局整个画面就像一幅气势恢宏,跌宕起伏的交响乐,既有贯穿全篇的主旋律,又有变化丰富的小乐章。

记 者:您在长卷创作中要求创作人员运用什么样的绘画语言和创作技法?

杨主任:在艺术语言定位上,我主张贯通融合山水画,以自然风景为主要描写对象。而随时代的变迁,今天的中国山水画艺术必然要进行变革,在现代景物的具体表现上,我认为工笔画有自身的优势。工笔画相对写实,但艺术不能完全写实,所以我要求在《泰山胜迹图》绘制中也结合了小写意的画法,力求解决单纯的工笔画,容易画死,画僵的问题。另外在创作中,我要求注重传统与现代、水墨与青绿、艺术与现实生活这几个方面的结合,力求在此图中走出一条与时俱进,变革创新的富有现代感的结构形式,不能一成不变。在创作中要求,改传统工笔、山水画的勾线晕染法,借鉴写意画、水墨画的用笔和着色技法,进行了很多新的尝试。以上几个方面的结合融合到《泰山胜迹图》中,既给予了意象的表达,又充分体现了当代的艺术面貌和时代特征,既传递了景象的真实感,又在笔情墨趣间抒发自己的艺术感受。

中华胜迹文化行——泰山胜迹图诗联书画艺术展书法部分展览现场

记 者:《泰山胜迹图》整幅巨作色彩斑斓,技法娴熟,您是怎样指导艺术家处理的?

杨主任:巨幅长卷难于色彩搭配,相对于水墨山水而言,青绿山水更注重色彩表达。多年来,我看了很多有关色彩学的理论书籍,丰富了光和色的关系,色彩的感情效应、色谱的构成要素、色彩的和谐原理、色彩的调和对比方法、色彩的配置和使用,并由主笔刘越冬进行了各种实验。总的来说,刘越冬在上色时把青绿作为基调,以矿物质颜料石青、石绿、赭石和植物色的滕黄、花青作为主色,结合其它合成色等颜料进行调整,充分利用青绿山水画,较容易吸收新材料、新技法的有利特点。在用色技法上,刘越冬先生作了不少新的探索,既赋客观之彩又不追求色彩的绝对相似。要求主笔凭自己的主观感受,发挥想象,对客观物象概括处理,借助青绿山水画,这一绘画样式将自然的美和心中的美尽情释放。用线条勾勒,往往是一气呵成,采用块面填色的方式,其过程则相对漫长,而刘越冬先是涂底色,使其干透后再覆表色,而表色一般需要三到五遍方能达到满意效果,有时要洗和染结合、单色和复色结合,就在这一遍又一遍的看似机械重复的过程中,刘越冬不断调整充实想象,靠笔墨、靠色彩、也靠用尽心力的各种手段,使画面变的更加丰富,而仅靠单一的勾勒晕染是产生不了如此视觉效果的。

记 者:《泰山胜迹图》可以说是一幅工笔青绿山水大作,对这样一卷宏幅巨制您采用了怎样的创作手法,具有哪些特色?

杨主任:整幅巨卷从创意到终篇,从构图到笔墨技法,从题款到装裱,突破时空限制,以穿越历史的眼光,运用三远法中的高远兼深远来造势,用散点透视法来构图。山势成S型,近景为奇古苍松、杂树;中景为人物花草掩映,其间溪水顺势流淌;远景是拔地而起的山峰,云雾突兀耸立,若隐若现,既突出了景观富有自然和谐韵味的神韵,又体现出华夏之魂昂扬向上的时代精神。在这幅画作中有以下几个方面的特色。首先是主题突出、内涵丰富、立意新颖、构图严谨、线条清晣、颜色和谐。此图中刻画山石地表的雕法几乎被剔除殆尽,常用的晕染法也被大大弱化,而采用了勾线填色深远的画面构图,以大小不等的石块层层交叠,逐步延伸形成起伏的山峦,高低分明,云雾突兀耸立,若隐若现,瀑布流水,随坡坪转折蜿蜒于山峦之中,消失在丛树山石之间。用浅褐色染的深涧的青松,毅然耸立千姿百态,其它杂树苍劲嶙峋表现繁茂的景致,其墨色淡雅温润,刚劲柔美,雄浑雅秀。图中的花鸟主题突出艳而不俗,绘出的作品气势澎湃,形象生动,格调新颖清雅大方,自树一帜。花得其时而发,鸟得其景而鸣,具有浓厚的艺术气息。图中在人物塑造上,没有粗细变化状态,如铁般的线条描绘上扬,中锋用笔顿挫刚劲,又以行笔徐疾的变化所形成的细致入微的浓淡差别来表现不同结构,如孔子、杜甫、炎帝等人用浓墨行笔较慢,线条重浑圆曲,内部用线则淡墨隐致,从而表现出内外部不同的质感。此图人物用墨也十分讲究,人物的须发细短线条,画出的墨色晕以深浅,而面部结构辅上一层浅淡色,为突出绘画主体在人物的服饰上尊重历史人物服饰的颜色,使画面呈现出精致柔和,造型的多变,用笔的圆融,意境高古的神韵,开创了文化精英品味的新版本。

中华胜迹文化行——泰山胜迹图诗联书画艺术研讨会现场

记 者:《泰山胜迹图》这幅巨作对泰山文化发展起到一个什么作用,具有什么样的艺术价值?

杨主任:这幅巨作浓缩历代圣贤精华,汇聚百景范例,填补了泰山文化空白。再现了泰山的雄姿,诠释了中华民族精神,创造了泰山绘画史的唯一一幅具有强烈时代特征的精品力作。它将激励艺术家仰望登攀,为泰山文化的发展勇于探索奋斗。这幅巨作在鸿篇巨制的创作上取得的成功,从根本上说,和我的社会使命感、历史文化感与民族自强精神分不开的。这幅力作是一次泰山文化的再造过程,实现了传统艺术观和现代精神的完美结合,融自然景观和人文景观于一体,续物质文明与精神文明于一统,荟历史文明与现代文明于一身,展现出众山之巅,坚毅不跋,跃于东海的崇高境和独于天齐的雄伟壮丽,凝聚了书画艺术家的智慧和心血,寄托着艺术家的情怀与梦想,承载着华夏之魂昂扬向上的时代精神,创造了泰山文化内涵的艺术符号,铸就了这幅百科全书式的巨幅画卷,其艺术价值、文化价值、文献价值是难以估量的。

记 者:诗联书法在我国有着几千年的历史,诗联与书法紧密结合,汇成诗书合一相得益彰的艺术综合体,为世人留下丰厚的精神宝库。泰山雄伟博大,诗联林立,石刻遍地,处处散发出恒久的艺术魅力。为此,您在创作《泰山胜迹图》同时,又组织创作了《泰山胜迹诗联书法长卷》,请您具体谈一下创作方法?

杨主任:在组织创作《中南海胜迹诗联书法长卷》后,我就萌发了组织创作《泰山胜迹诗联书法长卷》的想法。多年前,就注意搜集、翻检、查阅泰山文史资料,在浩瀚的文献资料中,整理出三千余首泰山诗联,由专家学者又进行了校正,精选出80余首立意高远的诗联歌赋,然后将这些诗联向全国不同书体的书法家发出邀请,请他们分别书写,对收到的书法作品又组成评审委员会本着公开、公正、公平的原则,进行认真的评审,对评出的错字漏字返回作者重写,对书艺不精的作品退稿,再邀书家进行创作。该长卷经过一年的时间,诗联书法艺术家合力完成了长120米、高0.68米的《泰山胜迹诗联书法长卷》。

记 者:请您谈一下《泰山胜迹诗联书法长卷》艺术特色?

杨主任:《泰山胜迹诗联书法长卷》在书体上,真、草、隶、篆、行等兼备,字迹苍劲英茂,争奇竞艳。诗联则描绘了泰山各胜迹景点,立意高远,概括性强,文字精练,对仗工整,用词确切,节奏动听。整幅卷面大气磅薄,笔法苍劲有力,整体感强;在诗联内容上,体裁不一,但却从不同角度相互照应,互为补充,相辅相成,共同展现出泰山这一宏伟自然景观的人文特色;在立意取材上,围绕自然风光,人文风采,建筑风格,生活民俗,神话传说,情景融合,虚实相生的诗联给人留下想象空间,令人回味无穷;在选取诗联歌赋上,选择广泛,既有历代帝王、贤哲得意之作,又有名流、高士的杰作。

《泰山胜迹图》用绘画的形式栩栩如生地再现了泰山的雄伟壮丽,创造了泰山绘画艺术的新符号。不但弥补了泰山绘画史上的遗憾,成为泰山文化艺术的典籍,还创造了绘画史上前无古人的新纪录;《泰山胜迹诗联书法长卷》则以书法的形式原原本本地还原了泰山历史文化的厚重,不仅重现五千年泰山的诗联书法艺术辉煌,还荟萃了当代书法家炉火纯青的佳作。二者互补互溶,异曲同工,似二龙戏珠,达到珠联璧合的效果,这对于发掘泰山自然和文化的特色起到了导引作用,具有划时代的历史意义。

专访结束,得知杨宪金先生又将《泰山胜迹图》、《泰山胜迹诗联书法长卷》及创作过程结集出版《翰墨泰山》,陡生盎然兴趣,仔细翻阅大样,倍感震撼,它不仅文墨兼具,品类众多,而且体例新颖,布局美观,的确是一部介绍泰山历史人文发展轨迹,解析泰山文化内涵,体大思精的厚重之作,它将泰山无形资源与有形资源、人文资源与自然资源高度融合在一起,读者手持此书定能受益多方,什袭珍藏。

山是有精神气质的。泰山在五岳中是一位正襟危坐的长者,彰显的是一种大统尊贵。杨宪金先生今年六十有七,长时间的采访中,杨宪金就像泰山一样,静静地回答着我的各种提问,底蕴深厚,有条不紊,且字字真切,句句感人。望着那睿智的目光,听着那儒雅的谈吐,一种想法油然而生,杨宪金先生岂不就是泰山一样的长者!雄伟壮丽、底蕴深厚、物华天宝、人杰地灵的泰山哺育了多少像宪金先生这样有责任心、有担当、德艺双馨的艺术大家啊!(中国山水画艺术网编辑)

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。本网发布的讯息您如发现侵犯您的著作权,请及时和我网联系,在提交相关证明文件后,我网会选择删除。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信公众号zgsshysw。