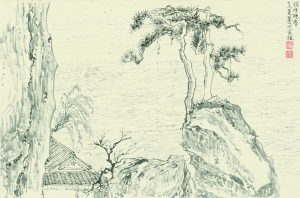

《钱塘听涛》 林海钟

文/林海钟

序

文/李小山

在人们的印象中,海钟很早就出道了。按字面理解,出道的意思就是成名成家——换句话说,海钟年少成名,早早挤入名家队伍中了。我得赶紧声明,“名家”不是评价一个画家的标准,因为很多“名家”金玉其外败絮其中,徒有虚名而已。

记得十几年前,我策划并主持一个中国画展览,和海钟结识,立即对他的作品非常看好,之后断断续续有些联系,始终觉得他是非同一般的:目标明确,并且步伐坚定。我不喜欢随大流的人,也不喜欢投机取巧的人,前者没有个性,跟随潮流亦步亦趋;后者没有原则,随时可以变换观点和立场,以换取实利。海钟对潮流避之不及,心无旁骛地追逐他的理想,几近于固执的程度。固执有其可爱一面,又有其不好的一面。我与海钟多次谈论过这个问题:一个画家的坚持和变通在何种意义上有助于自我拓展?结论大概是模糊的,甚至是不存在的,因为它涉及每个画家不同的才情、素养和目标。所以,我总认为,任何言辞都得落实到个人头上。譬如,对有的人而言,若是固执己见了,明摆着就是一条末路。对有的人则相反,固执帮助他一心一意走自己的路,直至最终登顶。

海钟主攻山水画,也画一些人物、动物小品。就题材而言,他涉及的范围比较广。大家都知道“从心所欲不逾矩”这句名言,指的是一个人在积累了丰富阅历之后的人生状态。海钟越画越松弛,有点“从心所欲”意味了,随手书写,皆成文章;肆意涂抹,佳作频出。但是,海钟在“心”与“矩”的关系里,其实更多地重视了“矩”。这是中国画的两难境地:没有“矩”的规范和约束,何来中国画源远流长的美学趣味?埋头在“矩”里淘金,不问“矩”外的世界,还有多少可挖的东西?从内部看,所谓不识庐山真面目,只缘身在此山中,许多问题实际上是被遮蔽了。从外部看,又无法触及“矩”的核心,容易导致认识的隔膜和偏离。这样,如何在两难境地里突围,是难上加难的。

如果海钟以目前的姿态一路向前,境况会怎样?如果他转身去做中国画“破局”的工作,境况又当如何?我素来认为,守成也好,破局也好,都是创作实践的事,是画家通过不断地实践来实现的。就像许多自称要保守中国画精粹的人实质是一伙草包,既不懂什么叫做精粹,又不知如何去保去守;而叫嚷着要破局的人往往乱搞一气,大多是自欺欺人。我和海钟每每论及此事,总会心一笑,意味便在这一笑之中。话得说回来,我们毕竟不是谈禅论道,画是具体的,具体的东西是可以通过分析和解剖来认识的。我能够说,海钟的悟性和才能支撑得住他内心的小宇宙,因此,对他的期待才显得真实。

此前,海钟发了一批近作的图片给我,是为画展所准备,从中可以看到海钟的一以贯之的坚守。有的论者从海钟对古意、禅意之类东西的迷恋,得出一些高大上的结论。我倒是认为,画家就是画家,没有那么玄妙。画家有境界之别,有意趣之别,有气象之别,等等,这一切还得落实到创作上和作品上。我面对海钟的画作时,有时候不免产生一种恍惚——假如他早生一百年或两百年,是否更如鱼得水?或者,恰恰是他生在当下,才凸显出他的独特品位?为什么产生这样的恍惚,我想了大半天,也没结果。

山水画的写生有相当的难度,学生往往于真山水中不知所措,无从下手,或只能以眼见的写实描绘,最多是用西洋透视法以风景画的观照,无法真正表达山水的真实境界。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。

东晋王羲之云“人在山阴道上行,千岩竞秀,万壑争流”,却道出了古人观察山水的奥妙和真谛,让后来者心向往之。江南山阴的山水植被丰厚浓郁,树木高大茂密。人在其间,视线被遮,目不能远及。不如北方太行一带的山水,视野广阔开朗,可以目极千里。而王羲之却有“千岩竞秀,万壑争流”之句,不能不让读者感叹,,过山阴道的人知道,肉眼是无法看见千岩万壑的。很显然,这是王羲之的灵感,是他对山水的认识。只有对山水有深刻观照的人,才能写出如此有感染力的句子来。

对山水画的思考本身是一种提升,是一种象外的思考,而非肉眼所见的风景画。我们知道,眼见并非为实,物体也并非近大远小,透视其实是一种错觉,“丈山尺树,寸马分人”才是真正的比例。

那什么是山水呢?古人陶冶情性,感悟人生的道用之器,古圣贤人有仁智之乐,所指即是寄情和畅游于山水之间。只有这样的高人逸士才能认识真山水。

山水的观法是山水画的基础,是学生体会真山水的钥匙,也是山水画写生的前提。

至于山水的观法,早在六朝已经成熟。宗炳《画山水序》是中国古代第一篇山水画理论。其中对山水画的观法是这样写的“夫昆仑之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹,迥以数里,则可围于寸眸。诚由去之稍阔,则其见弥小。”

山水乃大物,必然大而远。人在其间,迫目以寸,则被高大的树木和巨石遮挡,加上近大远小的错觉,使我们的肉眼见不到山川的整体和正确的比例关系。所以苏东坡才有“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的句子。同时,由于视觉造成的错误使我们无法看到正确的山水比例,所以必须“迥以数里”或“诚由去之稍阔”的“以大观小”的观法,才能把握山川的真实比例。

历代的高士和画家,他们对于山水的认识留下了很多经验,并广泛留在他们的著作和画迹当中,值得我们后人借鉴与学习。北宋山水画家郭熙总结山有高远、深远、平远三远;山有可行、可望、可游、可居等山川的规律。五代画家荆浩在太行山写松数万本;范宽一辈子待在终南山,披图幽对,深得山水之妙。他们的作品深谙山水的真谛,其精神千年不灭。至今仍能够感受它的光芒,可谓是不朽。

写生只是我们认识真山水的必要手段,不是我们的终极目的。了悟真山真水,把握美的规律,并能够在其间陶冶性情,让生命得到滋养,提升我们的人生境界,才是目的。

可见,山水画的写生对画者的要求很高,首先要有大山水的观念。同时,对真山水要有相当的认知,更需要高尚的情操和开阔的胸怀。只有了悟真山水妙趣的人,笔下的山水才能生机无限,才能逍遥自在,,达到“畅神”的境界。

总结前人经验,写生的要点无非两个:其一是造化和心。造化,是山水的自然之体,即客观山石树木的有形特征。其二是心,也就是审美的发现与提升。古人说的几个境界,比如师造化,师古人心,师己之心等等都出于此。

古人云:目有所极,故不能周。因为视觉的局限,无法得到真正的认识。变化和开放的思维,不拘一格,形成了中国山水画观法的特有关照。山乃大物,必须跋山涉水,俯仰高低,远近观察。树木也是一样,它们姿态各异,特征不同。松柏有龙蛇飞动之形,古柳有临风探水之姿,梧桐更有凌云高节之气。并且,各种树木在不同的地理环境中呈现出千姿百态来。

其实,发现好看的山石,树木之形,也是很不容易的。前面所说的师造化应该是画山水的第一悟。直接向真山真水学习,游于山林之间,接受山川树木气息的浸泡,是一个优秀的艺术家所具备的知见。但是,仍然因为眼界的局限,而未能有缘见到真正好的山川景象。我们留恋所见有限的山林,并在其中勤奋写生,青春流逝。此时此刻,我们也许有收获,然而因为有所收获,,自我便开始膨胀,于是更增加了傲慢的心。我们走了弯路,浪费了时间却完全不知道。

对于山峦奇峰的写生,我想到了是石涛的名句“收尽奇峰打草稿”。面对古人的智慧,我们不得不低头,因为浪费时间太可惜了。在体悟真山真水的时候,前人作出了榜样。要收尽天下的奇峰,谈何容易,必须要行万里路,访遍名山大川,才有资格说。我想石涛此言应该也是他的理想。十多年前的一堂课我仍然记忆犹新,当时对石涛上人的名句作了讨论。而于树木的写生,与石涛此句相当的经验,是对洪谷子荆浩的记载,传说他在太行山洪谷隐居,写松数万本。我想数万棵松树的写生,可以把太行的松树的姿态了然于胸了吧。

向古人学习,可以提高智慧,缩短了我们正确认识壮丽山川规律的距离。宋《林泉高致》云:山有可行,可望,可游,可居。可行可望不如可游可居。观山水千里,可游可居者十不到一。此正可谓山水的绝胜佳处,这是古人的经验所在,对于后辈学者,只要去应证即可,相当直接和简单,无需从头做起。当你被山水之美感动并与之有了契合,这种契合就是会心处。也许在某座奇峰异石上与石涛和尚相遇了,或者在深壑岩崖中的某棵古松下遇到了洪谷子,此类种种的会心,种种的契合,真是妙不可言。此刻你已经深得古人之心。

体悟古代贤者之心,是写生和游历山川景象的核心,但仍然不是目的,即使到了随时都能契合的状态。而另一种境界的呈现才是我们的期待,即开始发现自我。此刻我们对山水有了判断,有所选择,由认知产生了知见,即石涛画语录中提到的蒙养状态下的受与识。此刻意识到自己的心是无所不包的,心像长了翅膀,可以遨游天下的名山,并能创造山川自然,所谓笔底云烟与造化同功。(中国山水画艺术网编辑)

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。本网发布的讯息您如发现侵犯您的著作权,请及时和我网联系,在提交相关证明文件后,我网会选择删除。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信公众号zgsshysw。