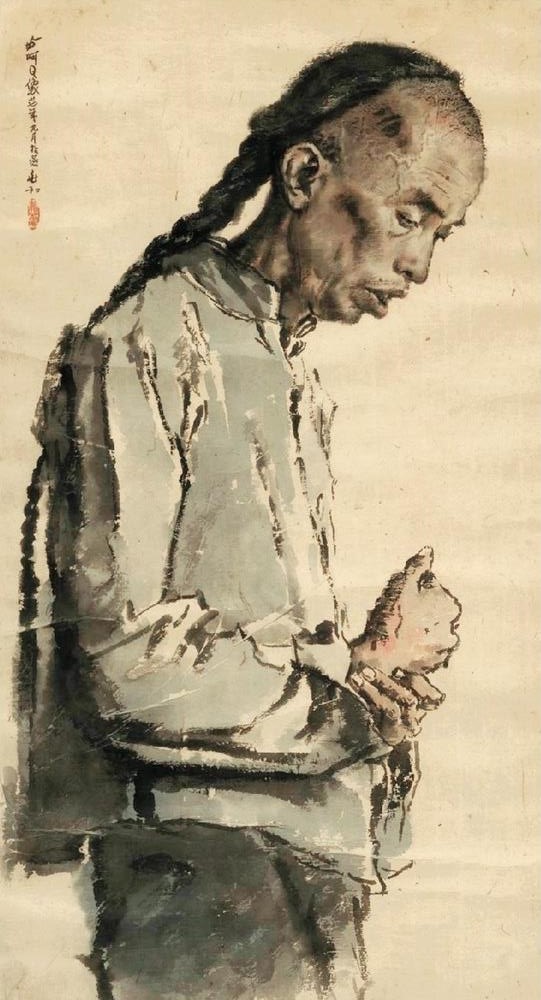

蒋兆和 与阿Q像 97×52cm 1938年

现实光芒照耀下的中国现代人物画

■裔萼(中国美术馆研究馆员)

20世纪以来的中国画坛,最引人注目者当首推人物画。这个曾在汉唐主宰画坛,到了元代渐趋衰落的画科,在20世纪又重放异彩,其光彩源于现实的光芒照耀。脱离现实,陈陈相因,是古典人物画衰败的缘由;关注现实,勇于创新,则是现代人物画振兴的关键。

时代与生活的礼赞

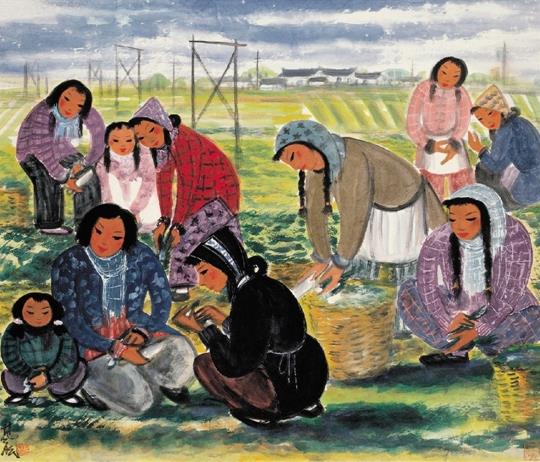

新中国成立后,党对文艺工作提出新的要求,艺术家们坚持“二为”和“双百”方针,紧跟时代潮流,热情讴歌社会主义建设新面貌。深入生活的时代要求使得人物画家贴近工农兵,不仅丰富了他们的创作源泉,而且激发了他们的创作激情。新的内容也拓展了中国人物画的表现手法,借鉴民间年画单线平涂的新工笔画和吸收西方写实画法的写实水墨人物画,以特有的形式表达了对时代与生活的礼赞。

中国现代人物画最主要的成就之一是写实水墨人物画的创立与发展。传统写意人物画注重画家主观情感的表现,强调畅神和怡情,而弱化了传神与载道。新的时代需要艺术反映现实,写实水墨人物画应运而生。徐悲鸿是中国写实水墨人物画的开拓者,他毕生致力于以西方写实主义改良中国画,并从中国人物画入手进行中西融合的探索,开创写实主义流派。新中国成立初期,徐悲鸿写实教育体系与来自延安的革命写实传统,以及从前苏联引进的“社会主义现实主义”三者合流,由此产生“徐悲鸿学派”和“写实水墨画”,在中国画坛形成强大的写实阵营,并成为20世纪50年代至70年代主流。“徐悲鸿学派”以徐悲鸿和蒋兆和为开拓者,亦称“徐蒋体系”。

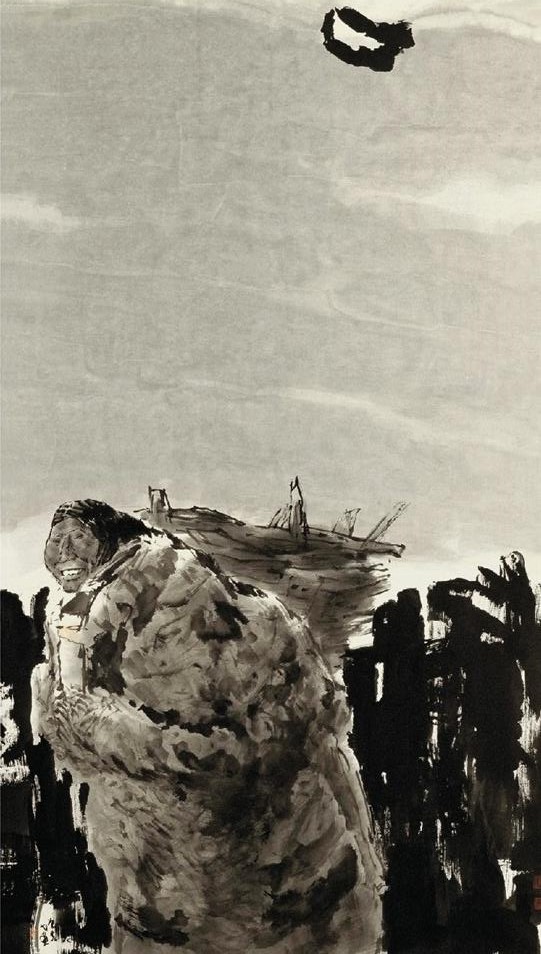

关山月 铁蹄下的孤寡

119.8×63cm 1944年 关山月美术馆藏

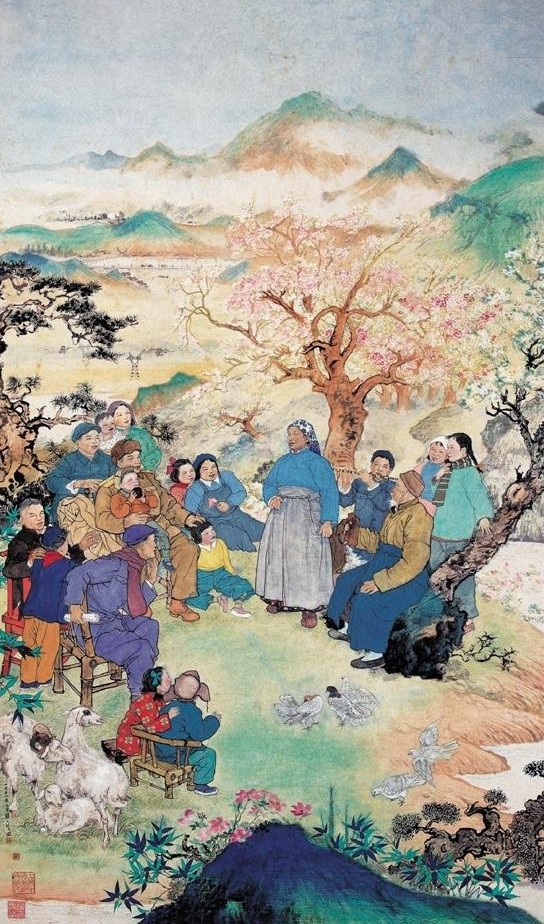

程十发 歌唱祖国的春天

138×82cm 1956年 上海中国画院藏

写实水墨人物画大致分为南北两派, 与北方“徐悲鸿学派”相对的是南方的“新浙派人物画”。当时整个画坛都在摸索如何以国画的形式表现新时代,在文人画氛围浓重的浙江画坛产生的写实水墨人物画,与徐悲鸿学派相比,“新浙派人物画”多了传统水墨的韵致,更贴近中国人的审美心理。其开拓者有李震坚、方增先、周昌谷等。“新浙派人物画”的第二代艺术家继承了这一流派的优良传统,并在表现现实的深刻性和笔墨的丰富性上,作出更为有益的探索。

除了写实水墨人物画在歌颂和礼赞新时代中发挥重要的作用,工笔画也呈现出新的发展面貌。在普及运动中,连、年、宣等普及画种使得传统工笔人物画在表现现实生活方面有了新的施展空间。新的工笔画的特点之一是表现现实题材,二是表现手法上或借鉴民间年画,或借鉴西方写实绘画。年轻一代的工笔画家以饱满的热情歌颂新社会,他们中的一些人创作了当时具有“样板”意义的人物画作品。

传统的工笔人物画家面临着如何将传统技法与时代内容有机结合的问题,徐燕荪、潘絜兹、王叔晖、程十发、刘旦宅等均有突出的表现。他们一方面继续自己所擅长的传统题材人物画创作,同时赋予传统题材积极的现实意义;另一方面投入现实生活的怀抱,创作反映新人新貌的新人物画。新工笔画以其通俗易懂的形式和浓郁的时代气息,为人民大众所喜闻乐见。

叶浅予 海南黎族之舞 68.5×137.5cm 1990年 中华艺术宫藏

方增先 昆仑山月

136×68cm 2007年 中国美术馆藏

传统向现代的转型

作为中国传统画科之一,人物画历史最为悠久,其产生早于其他中国画科。春秋时期即有抑恶扬善的周代历史人物画记载,魏晋时期出现了以顾恺之为代表的人物画大家。唐宋是人物画的盛期,名家辈出。而元代因文人画的兴起而导致山水画和花鸟画繁盛,人物画不再占据主流位置,并与现实日趋疏离而逐步走向衰落。

20世纪初期,新的时代思潮冲击封建旧文化,隐逸、遁世的文人画观念受到质疑,积极、入世的艺术观念得到提倡,雅与俗的壁垒被打破。时代的惊雷震破了中国艺术家的超脱之梦,他们开始贴近人生,关注现实,关乎人间冷暖的现代人物画顺应时代的发展潮流,现代人物不仅入画,而且有了别样的画意。以陈师曾、丰子恺、齐白石等人为代表的一批具有革新精神的艺术家冲出摹古的怪圈,以现实人物为表现对象,在人物画中高歌红尘悲欢,表现俗世情怀。陈师曾是一位开放的传统型画家,他坚持文人画的立场,但并不固步自封,而主张立足于传统之上的渐变式革新。

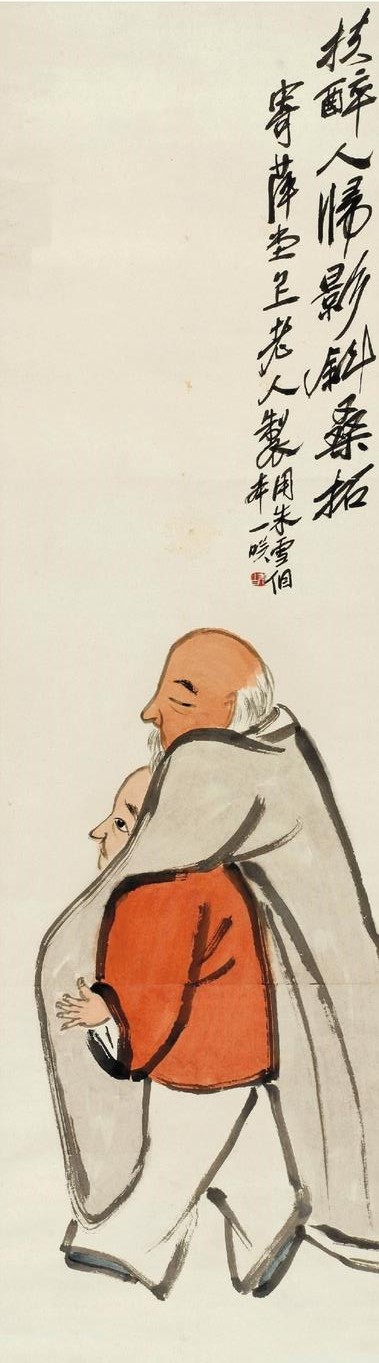

陈师曾于1914年创作《北京风俗》册页34图,以旧京风俗入画,笔简意饶,立意深刻,充满生活气息和人间情味,开现代风俗画之新风。丰子恺留学日本,受日本浮世绘的启发,找到了艺术与新时代的结合点,他说:“中国画高似乔木,西洋画深似幽谷。乔木太高,幽谷太深,都不宜住人。我要走在‘人’行道上,我要学习‘人生’,近于‘人情’的绘画。”他说的“不宜住人”的中西绘画指的应是传统中偏于超脱的一面,他善于从日常琐事中寻找素材,生发意义,其画诗意谐趣具足,平实而深永。齐白石的漫笔人物画,简约、幽默,富有人情味。一些现实题材的人物画作品跃动着画家的那颗赤子之心,如《人骂我我也骂人》,画的就是画家自己,他初到北京之时,很不入时流之眼,画家坚持自己的艺术主张,并通过漫笔人物画维护自己的艺术尊严。正是这批杰出的先行者以他们具有浓郁人间情味的作品,一扫传统人物画孤高荒寒之气,中国现代人物画由此诞生。

齐白石 扶醉人归图

136×38cm 约1932年 北京画院藏

20世纪三四十年代,中国艺术家投身到波澜壮阔的民族救亡运动之中,民族的前途,民众的苦难使得中国现代人物画具有强烈的忧患意识和感人的道德力量。中国艺术家怀抱“艺术救国”的理想,以画笔作武器,或奔赴抗日前线,或深入民间边地,或在颠沛流离的逃难途中,以美术的方式记录国难,宣传抗战,创作了一批以民间疾苦为内容的情感丰沛、形式新颖之作。这些作品不仅体现了艺术家救亡图强的爱国热忱和人道主义的悲悯情怀,同时,还体现了他们艺术救国和艺术革新的高远志向。

救亡的时代主题一方面激发了艺术家们的爱国热情,使得他们直面人生,关注现实,思考民族的命运,实践“艺术救国”的崇高理想。另一方面,抗战也为“艺术革新”提供了契机,尤其是促进了写实主义绘画的推行和中国人物画的变革。

抗战之前,中国画坛还沉浸在隐逸的古典之境和浓重的摹古氛围之中,艺术家躲在象牙之塔闭门造车,孤芳自赏。艺术失去现实的血肉,更无创造的活力。大量陈陈相因、毫无生气的作品充斥画坛。以中国人物画为例,到处都是高人逸士和古装仕女,不是采菊东篱,就是坐看云起,不是秋风纨扇,就是踏雪寻梅,画家所表达的无非是清高自许的颓废情怀,人物画因与现实脱节、与时代游离而日趋僵化。

抗战爆发后,隆隆炮声震醒了“桃花源”中的艺术家,他们不得不泅回现实的海面,走出泥古的怪圈,直面苦难的人生,正视淋漓的鲜血。抗战消弭了当时中国画坛上的种种论争,为抗战而艺术的指导思想,被各种类型的艺术家广泛接受,而宣传抗战需要写实的形式。同时,抗战流亡也使得许多艺术家亲身感受到民间的疾苦,促使他们能够创作直接取材于现实的抗战人物画。徐悲鸿、蒋兆和、赵望云、沈逸千、吕风子、黄少强、方人定、关山月等人,均以写实的手法,直录现实的苦难。抗战使得写实主义绘画得到推行,以取法西方写实主义为主的融合中西的艺术实践推动了人物画乃至中国画的革新进程。与现实疏离已久的中国画经过抗战血与火的洗礼,开始“走出超现实的乐园,而进入现实的炼狱,从非人的走到人的,从无关心的走到关心的。”(傅雷语)为国难写真的抗战美术在当时发挥了警醒世人、鼓舞士气的积极作用,并推动着中国画由传统向现代的转型。

在传统向现代转型的历程中,中国现代人物画始终围绕着“东方与西方”、“传统与现代”这两大命题而发展,因此而产生“传统派”和“融合派”。融合派又因取法西画的不同而分为现实主义流派和现代主义流派。前者以徐悲鸿为代表,后者则以林风眠为代表。林风眠将传统水墨画的写意精神和西方现代艺术的表现主义相结合,化生出具有强烈现代色彩和生命情致的作品。他的人物画尤其是“新仕女画”调和了法国印象主义、原始主义的色彩和中国传统水墨的韵味以及民间美术的朴拙,其独具一格的彩墨画表达了一种宁静悠远的诗意之境,堪称“调和中西”的大家。

林风眠 菜农(田间)

78×92cm 20世纪50年代 上海中国画院藏

思想与语言的自觉

新时期以来,中国艺术呈现更富活力的探索态势,其中,中国画人物画的表现尤为突出,并在思想与语言两个层面逐步走向自觉。

思想上的自觉首先体现在作品被投注了深沉的家国情怀。在经历了十年“文革”之后,对国家和民族的忧思使得中国艺术家的画笔沉重而有力。一些具有强烈忧患意识的中国人物画家创作了一批体现自强不息的民族精神之作,表达对这片土地真挚的情感。他们对人物的刻画和事件的表现,不再停留在表面的客观再现,而是上升到人性的高度,代表性作品有周思聪的《人民和总理》、杨力舟和王迎春合作的《黄河组画》、袁武的《抗联组画》等。

思想上的自觉还体现于作品具有深刻的批判色彩。曾经一度,时代提倡“正面歌颂”,几乎所有的作品都充满了阳光感和幸福感。新时期以来,一批对艺术和人生具有深刻认识的人物画家,显示了他们思想型艺术家的理论高度,同时,他们将这一高度转化为作品中的批判性锋芒,这种批判色彩在都市题材人物画中尤为突出。20世纪90年代以来,随着中国都市化进程的加快,都市题材愈来愈受到艺术家的关注。他们身处其中,一方面享受着都市生活的丰富与便捷,另一方面也承受着都市生活的喧嚣和浮躁,后者更能牵动他们的笔墨。刘进安、刘庆和、李孝萱等均以调侃、辛辣的笔调,表达着对现代都市生活的反思与批判,揭示都市生活的焦虑与无助,荒诞与虚无。

中国现代人物画语言上的自觉首先体现为表现性水墨人物画的兴起。上世纪80年代初,国门打开,“西风”袭来,一直囿于写实的中国画坛开始接受西方现代艺术的洗礼,其中,德国表现主义以其强烈的象征寓意性吸引大批中国画家,他们逐步摒弃写实手法,脱离客观叙事,以变形夸张的水墨语言表达主观感受,代表作有周思聪和卢沉合作的《矿工图》组画、王迎春和杨力舟合作的《太行铁壁》等。

语言上的自觉还体现在写意性水墨人物画的振兴。在对传统的返顾之中,水墨的写意精神成为中国画家孜孜以求的重点,对传统意象造型法则的重新解读以及对西方现代艺术的自由借鉴,使得写意性水墨人物画得到新的发展,比如田黎明对印象派光影和传统没骨画法的融合就是成功的例证。写意水墨人物画在戏曲题材方面具有突出的表现。早在20世纪20年代后期关良开创戏曲人物画时,即继承了传统简笔水墨的写意精神,笔墨简练,意味无穷。1980年代以来,朱振庚、高马得、韩羽、周京新等诸多艺术家,在戏曲人物画创作上表现出新的探索。恢复招生以来,浙江美院毕业的“新浙派人物”画家的第二代也有不俗的表现。他们对传统写意精神的再度挖掘,对自我情感的自由表达,对个性化和时代性的强烈追求,使得新时期的写意水墨人物画在语言自觉的层面上取得可喜的成绩。

语言上的自觉在工笔人物画领域则体现为工笔画家更为注重对工笔媒材的研究和探索,以及表现手法上跨领域的自由融合,工笔画语言的表现力得到很大的拓展和丰富。代表性画家有陈白一、蒋彩萍、朱理存、徐启雄、李少文、唐勇力、何家英等。

现实的光芒照耀着艺术的天宇,一扫人物画坛曾经的孤高清冷、泥古不化之气,多了许多温暖的关怀,激情的创新。人物画兴衰证明了这样一个事实:关注现实,贴近人生是中国现代人物画兴盛的根本,也是其未来发展的重要指向。(中国山水画艺术网编辑)

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。本网发布的讯息您如发现侵犯您的著作权,请及时和我网联系,在提交相关证明文件后,我网会选择删除。如您想转载本条信息到手机微信或微博,请在网页下端左侧点击“分享到”自助转发,或关注本网微信公众号zgsshysw。