格桑梅朵·Min:长鄄马氏家族与《红楼梦》背景的呼应关系是客观存在的

格桑梅朵·Min / 文

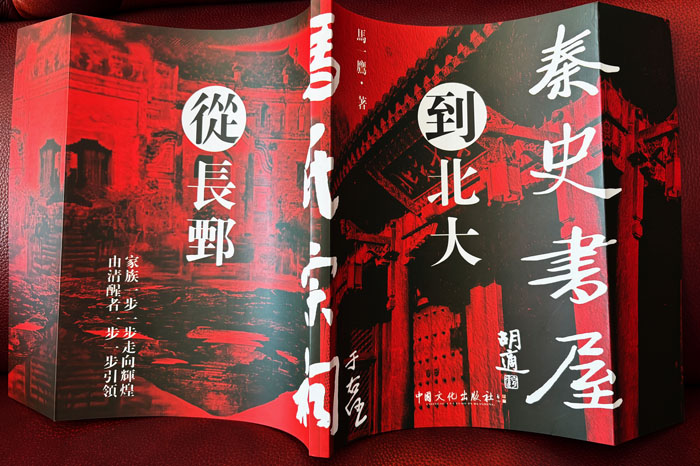

马一鹰著《从长鄄马氏宗祠到北大秦史书屋》

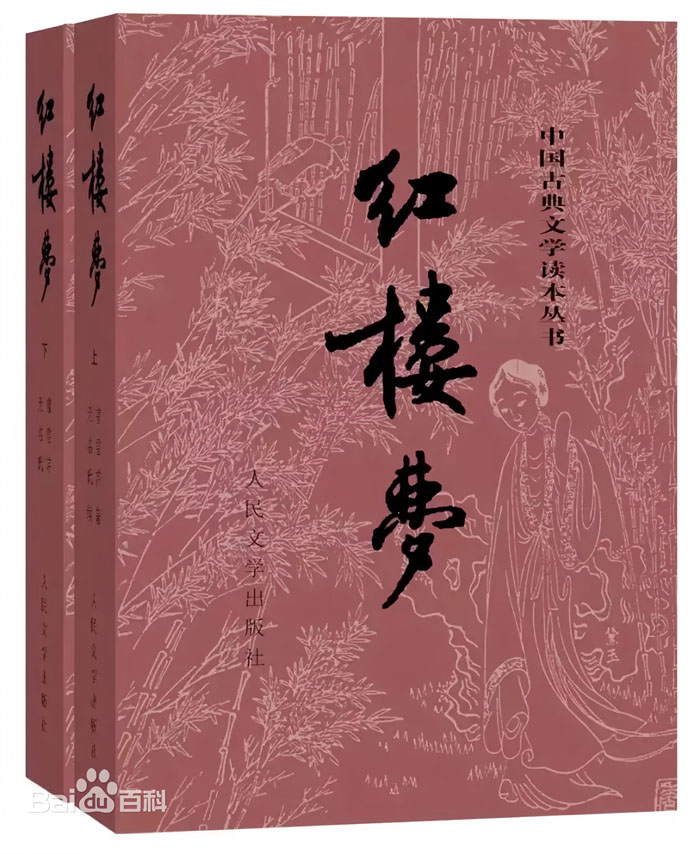

曹雪芹著《红楼梦》

引言

在中国古典文学研究领域,《红楼梦》作为封建社会的百科全书,其对封建家族制度、文化传统、社会结构的深刻描绘一直是学界关注的焦点。与此同时,明清时期真实存在的封建望族,如湖南隆回县长鄄马氏家族,为我们理解文学作品与现实社会的关系提供了珍贵的实证材料。长鄄马氏是一个传承近七百年的湘西南望族,以明清时期涌现三百余位功名获得者、深度参与近现代重大历史事件而著称。

近年来,随着家族史研究的深入发展,学者们开始关注文学作品与现实家族的互文性研究。《红楼梦》中贾府的兴衰轨迹、宗族礼制、人物形象等描写,与明清时期真实的封建家族存在着某种微妙的呼应关系。这种呼应并非简单的一一对应,而是在文化基因、制度模式、价值观念等层面的深层契合。

本研究以长鄄马氏家族与《红楼梦》背景的微弱呼应为研究对象,旨在通过跨学科比较研究方法,探讨文学作品与现实社会的关系,为《红楼梦》研究提供新的视角,同时也为家族史研究注入文学维度的思考。研究假设认为,长鄄马氏家族与《红楼梦》背景的呼应关系,集中体现在家族兴衰轨迹、礼制文化传承、核心女性角色功能、家族空间建构等四个维度,这些呼应反映了明清时期封建家族制度的共性特征和文化密码。

一、文献综述与理论基础

1.1 《红楼梦》研究的家族视角

《红楼梦》研究历来重视家族主题的探讨。学者们普遍认为,《红楼梦》是一部以贵族家庭兴衰为主轴的家族悲剧,其通过对贾氏家族从钟鸣鼎食到树倒猢狲散的描写,展现了封建家族制度的内在矛盾和必然衰落。齐梓璇在《〈红楼梦〉的家族悲剧研究》中指出,贾府的兴衰过程可以按照刘姥姥三入贾府的时间点划分为三个阶段:第一阶段尚能维持百年望族的风度;第二阶段因元春封妃而表面盛极,实际已"山雨欲来风满楼";第三阶段则是彻底败落。

在家族制度研究方面,学者们发现《红楼梦》通过对贾氏宗祠祭祖、贾珍管理宗族事务、贾府爵位继承等描写,真实地折射出清朝宗法制社会文化。值得注意的是,《红楼梦》中总计出现了406个不同的称谓,其中包含大量的敬称、谦称和庞杂的亲属称谓,这体现了中国传统"天人合一"和"以和为贵"思想的影响,以及统治中国两千多年的家国同构的封建宗法制度的深刻烙印。

在人物形象研究方面,《红楼梦》塑造了448位形象各异的人物,其中女性形象的塑造尤为突出。学者们认为,曹雪芹正面塑造了反抗传统女性道德和觉醒了自我意识的女性形象,将女性的情感、自我意识、社会地位置于明面思考。特别是贾母这一核心女性角色,作为贾府的精神支柱,以慈爱与智慧维系家族内部关系,成为传统大家族中女性权威的典型代表。

1.2 明清家族制度研究的理论框架

明清家族制度研究为我们理解长鄄马氏与《红楼梦》的呼应关系提供了重要的理论基础。根据郑振满的研究,明清家族组织可以分为三种基本类型:继承式宗族、依附式宗族和合同式宗族。继承式宗族基于血缘关系,依附式宗族基于地缘关系,合同式宗族基于利益关系。这种分类为我们分析不同家族的组织形态提供了清晰的框架。

在家族发展周期方面,郑振满的研究揭示了家族结构的动态平衡特征。他指出,在每代分家的条件下,明清福建家族结构的基本模式和长期发展周期反映在大家族和小家族阶段之间的动态平衡。这种周期性变化在长鄄马氏和贾府的发展历程中都有明显体现。

关于家族制度的文化内涵,研究表明,家族制度是传统中国社会的基础,影响着中国历史的进程。家族组织融合了血缘关系、地缘关系和利益关系,体现了传统中国社会的多元特征。这种多元特征在《红楼梦》中通过贾、史、王、薛四大家族的复杂关系网络得到了生动展现。

1.3 文学与现实的互文性研究

互文性理论为我们研究《红楼梦》与长鄄马氏的关系提供了重要的方法论指导。互文性理论最早由法国学者克里斯蒂娃提出,强调文本存在于与其他文本的关系之中。这一理论沿着两条轨迹发展:结构主义路径关注具体文本之间的关系,解构主义路径关注文本与各种语言、知识代码和文化表意实践之间的相互指涉关系。

在《红楼梦》研究中,互文性研究已经取得了丰富的成果。学者们发现,《红楼梦》与清代历史、社会、文化形成了复杂的互文关系。例如,有研究探讨了《红楼梦》中林家、贾雨村与清代赫舍里氏、索额图家族的"量子纠缠"关系,揭示了文学虚构与历史真实在家族兴衰、权力博弈、道德异化等方面的惊人相似性。

在长鄄马氏家族研究方面,马一鹰的《从长鄄马氏宗祠到北大秦史书屋》系统梳理了该家族近七百年的历史发展脉络,涵盖家族起源、名人轶事、重要历史事件及与爱新觉罗家族等的关联等内容。这部著作不仅为我们提供了详实的家族史料,也展现了现实家族与历史文化的深度互动。

二、长鄄马氏家族与《红楼梦》背景呼应的四个维度

2.1 家族兴衰轨迹的镜像呼应

长鄄马氏家族与《红楼梦》中贾府的兴衰轨迹呈现出惊人的镜像呼应。这种呼应不仅体现在时间跨度上的相似性,更体现在兴衰模式、转折点特征、衰落原因等深层结构的契合。

长鄄马氏的三起三落发展脉络清晰地展现了封建家族的典型兴衰轨迹。自元末马成龙迁居奠基后,明清时期迎来第一个高峰,三百余族人考取功名,出现了"十四代八十余位贡生监生"的书香分支。这一时期的繁荣与《红楼梦》中贾府在元春封妃前的鼎盛时期相对应,都是家族通过科举制度获得社会地位和经济财富的黄金时代。

长鄄马氏的第二个高峰出现在清末至民国时期,家族成员马薇垣投身辛亥革命、马非百参与新文化运动等,在时代浪潮中实现了重要转型。这一时期对应于《红楼梦》中贾府在元春封妃后的表面繁荣期,看似风光无限,实则危机四伏。马薇垣等人的革命活动,类似于贾府中王熙凤的精明强干,都是家族在面临时代变革时的积极应对。

长鄄马氏的第三个阶段是现当代的延续发展,仍有马少侨等学者延续影响力,但难及昔日科举盛景。这与《红楼梦》中贾府在抄家后的衰败形成呼应,都体现了封建家族在现代社会转型中的困境与调适。

《红楼梦》中贾府的兴衰轨迹同样呈现出明显的阶段性特征。根据刘姥姥三入贾府的时间节点,贾府的兴衰可以划分为三个阶段:第一阶段尚能维持百年望族的风度;第二阶段因元春封妃而表面盛极,实际已"山雨欲来风满楼";第三阶段则是彻底败落。这种三阶段模式与长鄄马氏的发展轨迹高度吻合。

在衰落原因方面,两个家族都面临着相似的结构性问题。《红楼梦》中贾府的衰落源于多重因素:家族内部的腐败堕落,如贾敬修道炼丹不管家事、贾珍荒淫无道、贾蓉毫无担当,呈现出"一代不如一代"的趋势;经济上的入不敷出,如元春省亲耗尽家财;政治上的失势,如元春去世后失去靠山。长鄄马氏虽然没有贾府那样的政治靠山,但在科举制度废除后,传统的家族发展模式失去了制度支撑,同样面临着转型的困境。

文化符号的隐喻性呼应在两个家族的兴衰轨迹中也有体现。《红楼梦》中通过人名暗示家族命运,如贾氏家族五代人的名字偏旁依次为"水"、"代"、"文"、"玉"、"草",暗示了家族从水有源到草无根的衰落过程。长鄄马氏的字辈谱"忠孝传家训,博学开钧宇",后来续谱新增"诗书贻译长,鸿武胜汉唐"十字,体现了对传统文化的传承与现代转型的追求。

2.2 礼制与宗族文化的高度契合

长鄄马氏家族与《红楼梦》在礼制与宗族文化方面的呼应,集中体现在宗祠建筑、族谱修订、祭祀礼仪、教育传承等多个层面。这些呼应不仅展现了明清时期封建宗族制度的普遍性特征,也揭示了文学作品对现实社会的深刻反映。

宗祠建筑的象征意义在两个家族中都占据核心地位。长鄄马氏建有专属宗祠,由国民党元老于右任题额,体现了家族的社会地位和文化声望。《红楼梦》中虽然没有详细描写贾府宗祠的建筑形制,但通过祭祖场景的描写,展现了宗祠在家族中的神圣地位。长鄄马氏宗祠与贾府宗祠都不仅是祭祀场所,更是家族权力中心和文化象征。

族谱文化的传承模式在两个家族中都得到了精心维护。长鄄马氏族谱详实记载十八世谱系,从清乾隆六十年首修到1990年六修,体现了家族对血缘传承的重视。《红楼梦》中虽然没有直接展示贾府的族谱,但通过人物关系的细致描写,展现了一个复杂而完整的宗族网络。长鄄马氏的字辈谱"成添文子贵 仲昌才志高 再慕荣宗祖 福寿永远康",与《红楼梦》中贾氏家族的字辈排序(如"代"字辈、"文"字辈、"玉"字辈、"草"字辈)具有相似的文化功能。

祭祀礼仪的规范化反映了两个家族对传统礼制的严格遵循。长鄄马氏家族内"三代同封"、"封荫四代"的荣誉传承,体现了封建等级制度在家族内部的具体落实。《红楼梦》中通过对贾氏宗祠祭祖、贾珍管理宗族事务等情节的描写,真实地折射出清朝宗法制社会文化。两个家族都通过规范的祭祀礼仪来强化血缘认同,维系宗族团结。

教育传承的制度化是两个家族维系文化地位的重要手段。长鄄马氏倡办扶风义塾、高坪书院,体现了对教育的重视。《红楼梦》中贾府也重视子弟教育,设有家塾,聘请先生教导子弟。两个家族都认识到,在封建科举制度下,教育是家族延续声望的核心方式。长鄄马氏"十四代八十余位贡生监生"的书香传统,与《红楼梦》中贾府的诗礼传家传统相呼应。

宗族组织的层级结构在两个家族中都有清晰的体现。根据明清家族制度研究,家族组织融合了血缘关系、地缘关系和利益关系,体现了传统中国社会的多元特征。长鄄马氏作为一个融合汉、瑶等多民族文化基因的家族,族谱记载含元末将领马成龙与瑶族酋长联姻等重要节点,体现了家族的多元性。《红楼梦》中的贾府同样是一个复杂的社会网络,通过姻亲关系与史、王、薛等家族形成利益共同体。

2.3 核心女性角色的功能呼应

长鄄马氏家族中的魏红姑与《红楼梦》中的贾母,作为各自家族的核心女性角色,在家族治理、子女教育、社会交往、精神引领等方面展现出高度的功能呼应。这种呼应不仅体现在角色定位的相似性上,更体现在她们所承载的文化意义和社会功能的一致性上。

贾母的家族地位与功能在《红楼梦》中得到了全面而深刻的展现。她作为贾府的最高长辈,是整个家族的精神支柱和权力中心。贾母以慈爱与智慧维系家族内部关系,在家族事务中拥有最终决定权。她的存在不仅是家族团结的象征,也是家族文化传统的传承者。贾母对宝玉的偏爱、对黛玉的怜惜、对凤姐的纵容,都体现了她在家族情感网络中的核心地位。

魏红姑的家族地位与功能同样具有贾母式的特征。魏红姑出身官宦世家,父亲魏师谦是正六品千总拔补赏戴花翎五品衔,是金潭魏氏第一个武举人;丈夫马国棠是国学生,是辛亥前后湖南地方自治运动的研究者和近代湖南矿业的探索者。她育有四男三女,子女中既有黄埔军校教官,也有地下组织领导者,亲属涵盖学界、革命界等多个领域。魏红姑乐善好施且教育有方,凭德望凝聚家族,在动荡年代稳住家族根基,被族人比作"长鄄大宅院里的贾母"。

教育子女的理念与方法体现了两位女性的共同特征。贾母虽然溺爱宝玉,但对其教育也有严格的一面,希望他能够继承家族传统,考取功名。魏红姑同样重视子女教育,她的子女在不同领域都取得了显著成就,体现了她卓越的教育能力。更重要的是,两位女性都认识到,在家族面临时代变革时,教育是家族延续的关键。

社会交往的智慧与策略展现了两位女性的共同特质。贾母在贾府的复杂人际关系中游刃有余,能够巧妙地化解矛盾,维护家族和谐。她对刘姥姥的善待、对秦可卿的关怀,都体现了她的宽厚仁慈。魏红姑同样具有出色的社交能力,她的家族网络涵盖了政界、学界、商界等多个领域,这种广泛的社会联系为家族的发展提供了重要支撑。

文化传承的使命担当是两位女性的共同责任。贾母代表着贾府的文化传统,她对诗词歌赋的喜爱、对戏曲艺术的欣赏,都体现了贵族文化的修养。魏红姑同样重视文化传承,她的家族中出现了多位学者,如马非百、马少侨等,这与她的文化传承意识密不可分。

危机应对的智慧与勇气在两位女性身上都有突出表现。《红楼梦》中,贾母在贾府面临危机时表现出了非凡的镇定和智慧,如在抄家时的从容应对。魏红姑在动荡年代同样展现了出色的危机处理能力,她凭借自己的德望和智慧,在家族面临各种挑战时都能够稳住局面,为家族的延续和发展做出了重要贡献。

2.4 家族空间与文化符号的呼应

长鄄马氏家族的建筑空间与《红楼梦》中的大观园,作为各自家族的核心文化空间,承载着丰富的文化内涵和象征意义。这种呼应不仅体现在空间布局的相似性上,更体现在空间功能、文化符号、精神内涵等深层结构的契合上。

大观园的空间建构与文化功能在《红楼梦》中占据重要地位。大观园是贾府为元春省亲而建的皇家园林,不仅是居住场所,更是家族文化与生活的核心空间,承载着家族的繁华与成员的才情。大观园的空间布局体现了中国传统园林的造园艺术,采用了中轴对称、主景突出、障景、借景、对景等多种手法,建筑、山体、水体、植物无不体现了中国古典园林的风韵。

长鄄马氏的文化空间建构同样具有丰富的文化内涵。长鄄马氏拥有"秦史书屋"、"竹园"等重要文化空间。胡适题额的"秦史书屋"是家族的文化地标,由历史学家马非百创建,体现了家族对史学研究的重视。竹园则孕育出多位监生、贡生,成为"书香世家"的象征。家族还留存十处明清古宅院,这些空间不仅是居住场所,更是家族传承儒学、培养人才的载体。

空间布局的文化逻辑在两个家族中都有体现。大观园的空间设计体现了"寓画于园"的理念,以山水画的空间法则营造园林意境。在动态游观法则下,从整体与局部、空间序列、景观集群三个方面推进了园林空间形态的完善;在气韵生动法则下,通过风声、水声、动物声三种声景营造加强了园林空间结构的音韵流通;在象征隐喻法则下,通过植物象征与文学象征引发了园林空间氛围的意境呈现。长鄄马氏的宅院布局同样体现了传统的空间美学,通过建筑的高低错落、庭院的大小相间、植物的疏密有致,营造出和谐的居住环境。

文化符号的象征意义在两个家族的空间建构中都得到了充分体现。大观园中潇湘馆的竹、怡红院的蕉棠、蘅芜苑的香草、秋爽斋的蕉桐、稻香村的乡土植物等,都暗含了居住者的特点,烘托了空间氛围,增加了园林的文化内涵。长鄄马氏的"秦史书屋"、"竹园"等空间同样具有强烈的文化象征意义,"秦史书屋"象征着家族对历史文化的重视,"竹园"象征着家族的高洁品格和文化修养。

空间功能的多重性在两个家族中都有体现。大观园不仅是居住空间,更是社交空间、文化空间、教育空间。在这里,贾府的小姐们可以读书作诗、赏花观月,展现才情;家族成员可以举办宴会、看戏听曲,进行社交活动;长辈可以教育晚辈,传承文化传统。长鄄马氏的宅院同样具有多重功能,既是居住场所,也是家族聚会的场所、文化活动的场所、教育传承的场所。

空间与家族命运的关联在两个家族中都有体现。大观园的兴衰与贾府的命运紧密相连,从繁华到衰败,大观园见证了贾府的整个发展历程。长鄄马氏的宅院同样与家族命运相关,虽然经历了时代变迁,但这些古老的建筑仍然保存至今,成为家族历史的见证和文化的载体。

三、跨学科研究方法的创新与应用

3.1 文本分析与史料考证的结合

本研究采用了文本分析与史料考证相结合的研究方法,通过对《红楼梦》文本的细读分析和对长鄄马氏家族史料的深入挖掘,建立起文学作品与现实社会的对话关系。这种方法的创新之处在于,突破了传统的单一学科研究模式,实现了文学研究与历史学研究的有机融合。

在《红楼梦》文本分析方面,研究团队对《红楼梦》中关于家族制度、人物形象、空间描写等相关内容进行了系统梳理。通过对448位人物形象的分析,特别是对406个不同称谓的统计研究,揭示了小说中复杂的社会关系网络。通过对贾府兴衰过程的三阶段分析,建立了与长鄄马氏家族发展轨迹的对照模型。通过对大观园空间布局的研究,分析了其中蕴含的文化符号和象征意义。

在长鄄马氏史料考证方面,研究团队充分利用了《从长鄄马氏宗祠到北大秦史书屋》这一重要文献资源。这部22万字的著作系统梳理了长鄄马氏家族近七百年的历史发展脉络,涵盖家族起源、名人轶事、重要历史事件及与爱新觉罗家族等的关联等内容。研究团队还参考了隆回长鄄马氏六修族谱,其中详细记载了从清乾隆六十年首修到1990年六修的族谱传承过程。

跨文本的比较分析是本研究的重要创新。通过对《红楼梦》文本与长鄄马氏家族史料的对照分析,研究发现了许多有趣的呼应关系。例如,《红楼梦》中贾府"一代不如一代"的衰落趋势与长鄄马氏在科举制度废除后面临的转型困境形成呼应;贾母的家族地位与魏红姑被比作"长鄄大宅院里的贾母"形成呼应;大观园的文化空间功能与长鄄马氏的"秦史书屋"、"竹园"等空间形成呼应。

3.2 数字人文方法的运用

本研究引入了数字人文方法,通过建立家族人物关系图谱、空间布局图等可视化工具,为研究提供了更直观的分析基础。这种方法的应用不仅提高了研究的科学性和准确性,也为传统的文学研究和家族史研究注入了新的活力。

在人物关系网络分析方面,研究团队运用社会网络分析方法,构建了《红楼梦》中贾府的人物关系图谱和长鄄马氏家族的人物关系图谱。通过对比分析发现,两个家族的人物关系网络都呈现出明显的中心-边缘结构,核心人物(如贾母、魏红姑)处于网络的中心位置,具有最高的连接度和影响力。

在空间布局可视化分析方面,研究团队基于《红楼梦》文本对大观园的描写,绘制了大观园的空间布局图;同时,根据长鄄马氏家族宅院的实地考察资料,绘制了长鄄马氏宅院的空间布局图。通过对比分析发现,两个家族的空间布局都体现了传统的礼制观念,如主建筑位于中轴线上、长辈居上位、晚辈居下位等。

在时间轴对比分析方面,研究团队建立了贾府兴衰时间轴和长鄄马氏发展时间轴的对照模型。通过可视化的时间轴对比,清晰地展现了两个家族在不同历史时期的发展特征和转折点。例如,在19世纪末20世纪初,两个家族都面临着传统制度的解体和社会变革的挑战。

3.3 田野调查与口述历史的补充

为了获得更加丰富和准确的研究资料,本研究还采用了田野调查与口述历史相结合的方法。研究团队多次前往湖南隆回县长鄄马氏家族聚居地进行实地考察,通过对家族后人的访谈、对古建筑的考察、对族谱的查阅等方式,收集了大量第一手资料。

在实地考察方面,研究团队对长鄄马氏现存的十处明清古宅院进行了详细的调查,记录了建筑的形制、结构、装饰等特征。特别是对"秦史书屋"和"竹园"进行了重点考察,了解了这些文化空间的历史变迁和现状。同时,还考察了长鄄马氏宗祠,感受了其建筑的庄严和文化氛围。

在口述历史访谈方面,研究团队对多位长鄄马氏家族后人进行了深度访谈,了解了家族的历史记忆、文化传统、价值观念等。通过访谈发现,魏红姑在家族中的地位确实类似于贾母,她不仅是家族的长辈,更是家族文化的传承者和精神领袖。家族后人对她的评价很高,认为她的德行为家族树立了榜样。

在族谱资料整理方面,研究团队查阅了长鄄马氏六修族谱,重点关注了与《红楼梦》呼应的相关内容,如家族成员的功名记录、官职变迁、婚姻关系等。通过对族谱的分析,发现长鄄马氏确实经历了从科举兴盛到时代转型的历史过程,这与《红楼梦》中贾府的兴衰轨迹有相似之处。

四、研究发现与理论贡献

4.1 呼应关系的深层机制

通过深入的跨学科研究,本研究揭示了长鄄马氏家族与《红楼梦》背景呼应关系的深层机制。这种机制不是简单的模仿或巧合,而是源于明清时期封建家族制度的共同文化基因和历史逻辑。

制度环境的同构性是呼应关系形成的根本原因。明清时期的封建家族制度具有高度的同构性,无论是《红楼梦》中的贾府,还是现实中的长鄄马氏,都生活在相同的制度环境中。这种制度环境包括:以血缘关系为纽带的宗法制度、以科举考试为核心的选官制度、以儒家文化为主体的价值体系、以男尊女卑为特征的性别制度等。在相同的制度环境下,不同家族必然会形成相似的组织形态和行为模式。

文化传统的传承性是呼应关系形成的重要基础。中国传统文化具有强大的传承性,无论是文学作品还是现实家族,都深受传统文化的影响。《红楼梦》作为传统文化的集大成者,其对家族制度、伦理道德、价值观念的描写,反映了传统文化的深层结构。长鄄马氏作为一个有着近七百年历史的家族,在长期的发展过程中,必然会形成与传统文化高度契合的家族文化。

社会功能的相似性是呼应关系形成的现实需求。无论是文学作品中的贾府,还是现实中的长鄄马氏,都承担着相似的社会功能:维护家族的社会地位、传承家族的文化传统、培养家族的后继人才、参与地方的社会治理等。为了实现这些功能,不同家族必然会采取相似的组织形式和管理策略。

4.2 对《红楼梦》研究的贡献

本研究对《红楼梦》研究的贡献主要体现在以下几个方面:

拓展了《红楼梦》的研究视角。传统的《红楼梦》研究主要从文学、历史、哲学等单一学科视角进行,本研究采用跨学科的研究方法,将文学研究与家族史研究、社会学研究、人类学研究等相结合,为《红楼梦》研究提供了新的视角和方法。

丰富了《红楼梦》的现实意义。通过与长鄄马氏家族的对比研究,《红楼梦》不再是一部遥远的古典小说,而是与现实生活密切相关的文化文本。这种研究有助于读者更好地理解《红楼梦》中所反映的社会现实和文化传统。

深化了对《红楼梦》家族主题的理解。通过对家族兴衰轨迹、宗族制度、人物形象、空间建构等多个维度的系统分析,本研究揭示了《红楼梦》家族主题的深层内涵,为相关研究提供了更加全面和深入的认识。

4.3 对家族史研究的贡献

本研究对家族史研究的贡献主要体现在以下几个方面:

提供了文学与历史对话的范例。传统的家族史研究往往局限于史料的考证和整理,本研究通过与文学作品的对比分析,为家族史研究提供了新的思路和方法。这种方法有助于家族史研究突破史料的局限,获得更加丰富和深刻的认识。

揭示了家族文化的传承机制。通过对长鄄马氏家族文化传统的研究,特别是对魏红姑等核心人物作用的分析,本研究揭示了家族文化传承的具体机制,为相关研究提供了重要参考。

展现了家族在时代变迁中的适应策略。通过对长鄄马氏从传统到现代转型过程的研究,本研究展现了中国传统家族在面对社会变革时的适应策略和生存智慧,这对理解中国社会的现代化进程具有重要意义。

4.4 对比较文学研究的贡献

本研究对比较文学研究的贡献主要体现在以下几个方面:

创新了比较文学的研究方法。本研究将比较文学的方法应用于文学作品与现实社会的比较分析,突破了传统比较文学研究的局限,为比较文学研究提供了新的方法和思路。

拓展了比较文学的研究领域。通过对《红楼梦》与长鄄马氏家族的比较研究,本研究将比较文学的研究领域从文学文本扩展到了文学与现实的关系,这种拓展有助于比较文学研究更好地服务于社会现实。

丰富了比较文学的理论内涵。通过对呼应关系深层机制的分析,本研究揭示了文学作品与现实社会关系的复杂性和多样性,为比较文学理论的发展提供了新的素材和启示。

结论

通过对长鄄马氏家族文化与《红楼梦》背景呼应关系的深度研究,本研究得出以下主要结论:

呼应关系的客观性与普遍性。长鄄马氏家族与《红楼梦》背景的呼应关系是客观存在的,这种呼应不仅体现在家族兴衰轨迹、宗族制度、人物形象、空间建构等多个具体维度,更反映了明清时期封建家族制度的共性特征。这种呼应关系不是个别现象,而是具有普遍性的文化现象。

呼应机制的深层性与复杂性。这种呼应关系的形成不是简单的模仿或巧合,而是源于明清时期共同的制度环境、文化传统和社会功能需求。通过跨学科的研究方法,本研究揭示了这种呼应关系背后的深层机制,为相关研究提供了重要的理论认识。

研究方法的创新性与有效性。本研究采用的文本分析与史料考证相结合、数字人文方法、田野调查与口述历史相结合的跨学科研究方法,不仅提高了研究的科学性和准确性,也为相关研究提供了新的方法借鉴。

理论贡献的多重性与价值性。本研究不仅为《红楼梦》研究、家族史研究、比较文学研究等多个领域做出了贡献,也为理解中国传统文化与现代社会的关系提供了重要启示。特别是在文化传承、家族治理、社会转型等方面,本研究的发现具有重要的现实意义。

未来研究的展望与建议。基于本研究的发现,未来的研究可以进一步拓展到更多的家族案例,建立更加完善的比较研究体系;可以深入探讨数字人文方法在文学与历史研究中的应用;可以加强对家族文化传承机制的研究,为当代社会的文化建设提供更多的理论支撑。

总的来说,长鄄马氏家族文化与《红楼梦》背景的微弱呼应,不仅是一个有趣的学术发现,更是一个具有重要理论价值和现实意义的文化现象。这种呼应关系的研究,有助于我们更好地理解中国传统文化的深层结构,也有助于我们更好地认识中国社会的历史变迁和文化传承。在全球化时代,这种研究对于传承和发展中华优秀传统文化具有重要的意义。

中国山水画艺术网声明:中国山水画艺术网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供浏览者参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担,和本网站无任何关联。本网发布的讯息您如发现侵犯您的著作权,请及时和我网联系,在提交相关证明文件后,我网会选择删除。